Шымкентская городская универсальная библиотека им. А. Пушкина в очередной раз провела очень нужное познавательное мероприятие, посвященное Дню языков народа Казахстана.

Думаю, ни для одной другой страны на карте постсоветского пространства подобный день, выделенный в отдельный календарный праздник, не являлся бы таким необходимым и остроактуальным. В какой еще стране можно насчитать более 130 разных этносов и народностей? В какой стране существует столь уникальное культурологическое образование, как Ассамблея народа Казахстана?

Можно много говорить о трагических причинах, вызвавших многомиллионную миграцию народов в далекий для них Казахстан. Но что случилось, то случилось. Казахстан стал тем «плавильным котлом», в котором вызревала особая многонациональная общность – народ Казахстана, объединенный преодолением трудностей, борьбой за выживание и общей судьбой.

Язык Ахмета Байтурсынова

День языков народа Казахстана сравнительно новый праздник: он был учрежден постановлением Правительства РК от 31 октября 2017 года в честь дня рождения казахского ученого и просветителя Ахмета Байтурсынова, который приходится на 5 сентября.

Уже полжизни я хожу по улице Байтурсынова, но о судьбе этого необыкновенного человека ничего толком не знала. А судьба его была настолько тернистой и трагичной, что о ней не мешало бы знать каждому уважающему себя гражданину нашей страны. Расскажу, что узнала сама.

Будущий казахский просветитель, педагог, публицист, переводчик, ученый-тюрколог, лингвист, политический деятель родился в 1872 году в селе Акколь Тургайской области.

Уже в детстве он перенес первую, как бы сейчас сказали, психологическую травму. Когда он был подростком, случилось несчастье: в аул, где жила его семья, приехал отряд казаков во главе с уездным начальником Яковлевым. В результате ссоры отец Ахмета Байтурсын Шашакулы ударил начальника нагайкой, сбил его с лошади, после чего началась перестрелка. За это отца и его брата Актаса приговорили к 15 годам каторжных работ и выслали в Сибирь отбывать наказание.

Несмотря на полусиротское детство, Ахмет страстно тянулся к знаниям. Сначала обучался грамоте у аульского муллы, потом родственники отдали его в Тургайское двухклассное русско-казахское училище. После его окончания он отправился в Оренбург для продолжения образования в четырехлетней учительской школе, основанной педагогом и просветителем Ыбраем Алтынсариным. В 1895-1909 годах Ахмет Байтурсынов уже сам преподавал в аульных волостных училищах Актюбинска, Кустанайского и Каракалинского уездов.

Во время работы в Кустанайском уезде А. Байтурсынов жил в доме у лесника Ивана Журавлева, там он и полюбил хозяйскую дочь Александру. Вскоре они поженились. Брак был совершен по мусульманскому обряду, после которого жена сменила имя, фамилию и стала именоваться Байтурсыновой Бадрисафой Мухаметсадыковной.

Жили они в Кустанае, где глава семьи работал учителем в русско-казахской школе.

Через год переехали в Омск, затем – в Каракалинск. В этот период Ахмет Байтурсынов активно включился в политическую деятельность, в результате которой и начались его жизненные мытарства. В 1907 году он впервые был заключен в тюрьму за критику царской администрации, а через два года вторично попал в семипалатинскую тюрьму. В 1910-м он вышел из заключения с запретом проживать в Степном крае, Семиреченской и Тургайской областях, поэтому до 1917 года жил в Оренбурге под бдительным надзором полиции.

Так чем же был неугоден властям этот скромный сельский учитель?

В 1913 году Байтурсынулы вместе с бывшим депутатом Первой Государственной думы Алиханом Букейхановым и поэтом, писателем Миржакипом Дулатовым открыл в Оренбурге общественно-политическую газету «Казах». И уже через год за критику местных властей он был оштрафован на крупную сумму. Встал вопрос о закрытии издания, но со сбором средств помогли подписчики.

Чтобы дать представление о темах, поднимаемых газетой «Казах», процитирую небольшой отрывок из статьи: «Чтобы сохранить свою самостоятельность, нам необходимо всеми силами и средствами стремиться к просвещению и общей культуре, для этого мы обязаны первым долгом заняться развитием литературы на родном языке. Никогда не нужно забывать, что на самостоятельную жизнь вправе претендовать только тот народ, который говорит на своем языке и имеет свою литературу…»

Газета просуществовала пять лет – до осени 1918 года. За это время она стала главным национальным общественно-политическим и научно-литературным изданием большого региона с довольно многочисленным казахским населением.

Но все же трагические события в жизни Ахмета Байтурсынова были связаны не с газетой, а с последующим участием в создании казахской партии «Алаш». К тому же, он был одним из организаторов и руководителей правительства «Алаш-Орда». Эта организация была объявлена националистической и контрреволюционной, за такую деятельность можно было поплатиться жизнью. Быть может, из соображений осторожности или конспирации мятежный политик пошел на компромисс: перешел на сторону советской власти, даже вступил в члены Коммунистической партии большевиков. С 1919 года стал наркомом просвещения, членом Всесоюзного и Казахского центрального исполнительного комитета.

В числе делегации от Казахстана, состоящей из трех человек, Ахмет Байтурсынов принял участие во Всесоюзном тюркологическом съезде, который проходил с 26 февраля по 5 марта 1926 года в Баку. Он был введен в состав президиума съезда, на котором выступил с докладами «Об орфографии» и «О принципах казахской терминологии».

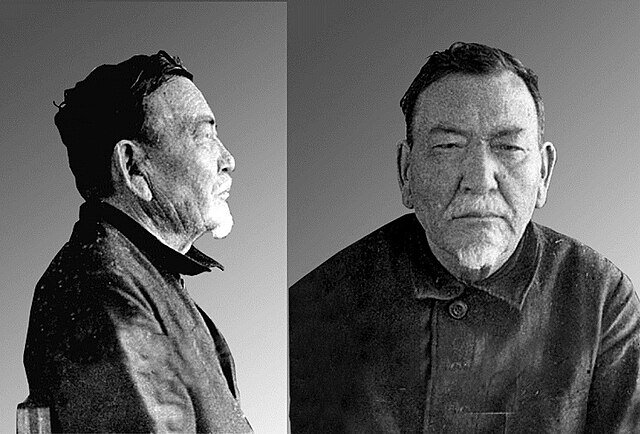

Но с советской властью Ахмет Байтурсынов так и не нашел общего языка. В 1929 году ему припомнили его политическую «алашевскую» деятельность: он был арестован органами НКВД и брошен в тюрьму в Кызыл-Орде, а затем отправлен по этапу в Архангельскую область. Его жену Бадрисафу вместе с приемной дочерью Шолпан (своих детей у супругов не было) отправили в Томск.

В 1934 году по ходатайству жены Максима Горького Екатерины Пешковой А. Байтурсынов был освобожден. Тогда же он приехал в Алма-Ату и приступил к научно-просветительской работе, весьма далекой от политики. Но советская власть оказалась злопамятной…

В октябре 1937 года Ахмет Байтурсынулы был снова арестован, а спустя два месяца, 8 декабря расстрелян как «враг народа» по приговору органов НКВД.

Так какие же преступные деяния ему вменялись? Вот что написано в протоколе заседания тройки НКВД Алма-Атинской области: «ОБВИНЕНИЕ: являлся организатором и руководителем контрреволюционной партии и ее вооруженных отрядов. В 1917, 1916, 1919 гг. вел подпольную работу против Соввласти. После революции создал контрреволюционную подпольную организацию для свержения Соввласти и был одним из ее руководителей. Имел связи с руководителями к-р (контрреволюционных) организаций в нац. республиках, вошел в к-р центр, был связан с басмаческим движением в Средней Азии. Оказывал активное сопротивление мероприятиям партии и Соввласти, систематически занимался антисоветской агитацией. После возвращения из ссылки в г. Алма-Ату в 1936-1937 гг. установил связь с к-р тюркской народной партией и был в курсе ее к-р деятельности».

Трудно представить, что этот разносторонне образованный, скромный, интеллигентный человек, оставивший свой след в филологической и лингвистической науке, параллельно плел антиправительственные заговоры и тайно возглавлял басмаческое движение… Иначе не оставил бы он нам такого богатого и разнообразного наследия, как учебные пособия по родной речи, учебники для системы ликбезов, басни, а также пропаганду народного творчества. И главное – разработку нового иллюстрированного букваря на базе реформированного арабского алфавита, который долгое время использовался этническими казахами в Китае, Афганистане, Иране, Турции и некоторых других странах мира.

С уважением к любому языку

День языков народа Казахстана, конечно же, не прошел мимо энтузиастов из библиотеки им. Пушкина, Ассамблеи народа Казахстана г. Шымкента и славянского этнокультурного центра.

Именно им удалось донести до слушателей главную идею задуманного к празднику мероприятия под названием «Ана тiлi – халық рухының айнасы» («Родной язык – зеркало народной души»). Его цели были таковы: прививать интерес к знанию государственного языка, способствовать формированию патриотизма через изучение культурного наследия народа, укреплять дружбу и взаимопонимание между этносами, проживающими в нашей стране. А также пропагандировать толерантность и взаимное уважение, солидарность и стремление к общему благополучию – настоящих ценностей, объединяющих народ Казахстана, что служит прочным фундаментом будущего нашей страны и укрепления государственности. Если эту цель взять за основу, то на этой теплой встрече она, безусловно, была достигнута.

На небольшой сцене библиотечного зала мы смогли увидеть выступления представителей этнокультурных объединений Шымкента во всем их национальном разнообразии. В концертной программе принимали участие славянский, татаро-башкирский культурные центры, Ассоциация корейцев г. Шымкента, общественное объединение «Ассоциация курдов «Барбанг». Все были в своих национальных костюмах. А наш неутомимый хор «Светоч», кроме русских, украинских и казахских песен, спел еще что-то задорное и на молдавском, и на польском языках.

Было прочитано много стихов, соответствующих теме события: их с воодушевлением декламировали юные чтецы из средней школы №17 им. Лермонтова. Ученики школы №27 «Мартобе» прекрасно станцевали казахский танец. Несколько песен мы услышали от солистки Розы Гареевой из татаро-башкирского объединения. Общий настрой мероприятия был приподнятым и оптимистичным.

Атмосфера полностью соответствовала поставленным задачам. Она была пронизана флюидами дружбы, солидарности, единения и теплотой человеческих душ.

Елена Летягина