Насыр Ачилович Рустемов, известный скульптор, лауреат Государственной премии РК, – человек занятой, немногословный, не любящий раздавать интервью направо и налево. Но когда я сказала по телефону, что хочу расспросить его о жизни художественного цеха прошедших лет, он заметно оживился. А когда уточнила, что хочу, чтобы он рассказал о своем знакомстве с художником Федором Потехиным («Вы ведь знали такого?»), он ответил кратко: «Приезжай!»

Знакомство с мастером

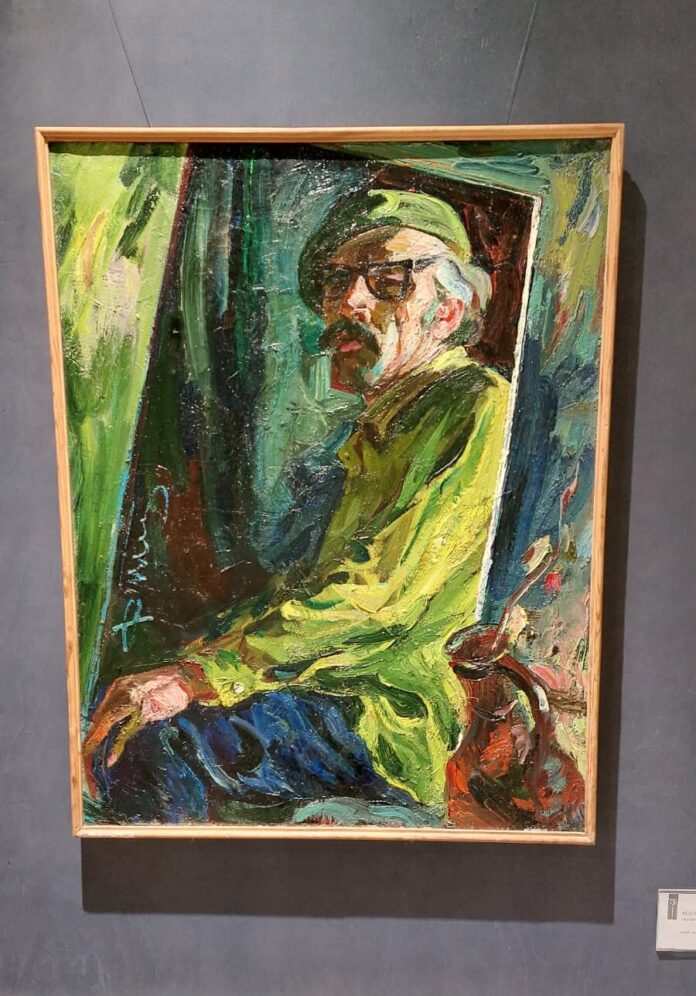

Он начал с того, что выразил сожаление, что не попал на выставку Ф. Потехина, прошедшую недавно в стенах арт-кафе «КЖВ»: «Поверь, была тому веская причина, я сейчас вообще редко куда хожу. Передай Ольге мои сожаления по этому поводу, она молодец, что так много делает для памяти своего отца. Я это в людях ценю и уважаю».

Да, действительно, дочь художника Ольга Потехина накануне мне так и сказала: «Как мало людей осталось, которые знали моего отца, общались с ним лично, слышали его суждения о жизни и людях, об искусстве… К сожалению, в молодости мы, дети, легкомысленны и нелюбопытны. Нет бы расспросить родителей при жизни о подробностях их земного существования. Но теперь уже ничего не расспросишь и ничего не вернешь…»

С таким настроем я и поехала к Насыру Рустемову – за расспросами. Он-то хорошо все помнит, поскольку был современником, свидетелем и очевидцем той советской эпохи, о которой пойдет речь.

«О Потехине я много был наслышан уже в художественном училище имени Павла Бенькова в Ташкенте: я тоже там учился, как и он. Мне о нем много говорил мой педагог Павел Петрович Мартаков, как о прекрасном пейзажисте и многообещающем талантливом художнике. Мы тогда были еще молодыми неопытными «рисовальщиками», и нам, конечно, хотелось познакомиться с такими яркими художниками, как Потехин. Но мой учитель сказал, что Потехин сейчас уехал в Казахстан в Чимкент, у него, мол, случилась какая-то неприятная история с КГБ… А вот когда я уже вернулся из Москвы в Чимкент (Насыр окончил институт им. В. Сурикова), тогда-то наконец и состоялось наше знакомство, о котором я давно мечтал.

Во-первых, он показался мне очень эрудированным человеком. Я с некоторой робостью показал ему две свои живописные работы, он отозвался о них весьма положительно и доброжелательно. Причем не просто похвалил в двух словах, а грамотно и подробно указал на удавшиеся и неудавшиеся моменты в технике, композиции, художественном решении сюжета и так далее… Сразу почувствовалось, что он большой профессионал своего дела, и его одобрение очень дорогого стоит.

С тех пор мы стали друзьями, если можно так сказать об отношении начинающего художника с уже известным и маститым мэтром. Да, у нас была большая разница в возрасте, но нас объединяли общие взгляды на изобразительное искусство и средства достижения задач, поставленных перед художником обществом и Всевышним.

Федор Сергеевич тогда уже не был председателем художественного фонда, им был в то время Юрий Семенович Евсеев, но мы плотно общались все это время – с начала 80-х годов до самой его кончины. Мы с Куанышем Маликовым были на его похоронах, понимали всю тяжесть этой потери для отечественного искусства, его друзей и почитателей.

Я не раз бывал в его мастерской. Рассказать о своих впечатлениях? Скажу правду: в то время его понимали далеко не все. Особенно художники, узко мыслящие, набившие руку на типовых работах в жанре «социалистического реализма». Но некоторые из них четко осознавали силу его мастерства, в том числе я и мой друг Токболат Тогызбаев, который очень ценил его талант. Они оба, кстати, были «световики», то есть мастерски, филигранно работали со светом. Между прочим, Токболат стал живописцем мировой величины, заслуженным деятелем Казахстана.

Вот ты спрашиваешь, понимали ли мы тогда, что Федор Сергеевич не просто хороший художник, а выдающийся и неповторимый? Что когда-нибудь он войдет в обойму классиков и его станут называть первым импрессионистом Южно-Казахстанского края? О себе могу сказать точно: я понимал.

В общем, мы тогда уже ясно осознавали, что Федор Потехин – это глыба, крупная личность. И в профессиональном, и в человеческом плане. На меня его картины сразу же произвели огромное впечатление, а мне было с чем сравнивать. В годы учебы я исходил все крупные художественные галереи, да и учился на самых высоких классических образцах живописи и скульптуры.

Ты знаешь известного художника Бориса Мусатова? Так вот, я тогда прямо проводил параллели между ними. По насыщенному колориту, умению пользоваться цветом и светом их творчество восходит к таким великим живописцам, как Матисс, Поль Гоген, Ван Гог… Взять хотя бы его картины «Красный самолет» или «Синий бык»… Какие тут игра и гармония цвета, какое мощное чувствуется мироощущение?! Да весь цикл картин, которые он делал под впечатлением поездки в Сузакский район, – это сильнейшие работы по силе экспрессии и выразительности», – рассказал Насыр Рустемов.

Потехин – это композитор в живописи

«Он был исключительным эстетом во всем, за что ни брался. То есть во всем знал меру, относился к материалу тонко и выборочно, как настоящий аристократ. Даже в портретах на заказ он не позволял себе халтуры, чтобы угодить заказчику, а поднимал каждый образ на высокий достойный пьедестал, как это делали, допустим, Валентин Серов и Константин Коровин.

В его творчестве чувствовалась крепкая профессиональная ШКОЛА, восходящая к самым истокам классического искусства, но в то же время он не боялся нарушать канонов и плыть против течения, – говорит Насыр Рустемов. – Неслучайно, что его творчество вселяло надежду в нас, молодых.

Он как бы говорил нам: «Не трусьте, дерзайте, выползайте из мертвечины узких рамок ремесла!» И мы были за это ему благодарны. Смотрели, равнялись на него и обретали силы быть самими собой. Смотрели и думали: значит, так можно! И смело пускались в самостоятельное плавание по бурным водам нашей нелегкой профессии.

В обычной жизни он был необыкновенным собеседником, с ним можно было говорить обо всем. Я любил его еще за гордость, независимость и какую-то последовательную

принципиальность.

Помню один случай… Он как-то раз вручил мне небольшой сверток, похожий на бандероль. «Вот, – говорит, – ты ведь едешь скоро в Алма-Ату на выставку, так передай это художнику такому-то, буду очень благодарен». А дело было в том, что Федор Сергеевич с этим художником был дружен, но потом в каких-то межцеховых разборках тот повел себя очень некрасиво. То ли карьеристом оказался, то ли предал кого-то… Точно уже не помню. Так вот, Потехин тогда вернул ему подаренный этюд: в общем, принципиально не захотел иметь больше с ним никаких дел и отношений.

Я слышал от некоторых, что, мол, Потехин иногда вел себя высокомерно. Я даже знаю, кто так говорил. Так извините, это были такие ничтожества! И в профессии никакие, и в отношениях непорядочные… Так о чем было с ними говорить? Терять с ними время на пустопорожнюю болтовню? А Федор Сергеевич ценил свое время. Он постоянно был в разъездах, на «натуре», бывал на самых дальних отгонах, в самых глухих уголках нашего края. Ему не было дела до карьерной возни – он был творцом, многое хотел успеть сделать в жизни.

Еще не надо забывать, что его творчество, да и вообще творчество нашего поколения, было придавлено гнетом уже упомянутого соцреализма. Надо было постоянно изображать и ваять только схематических людей труда, дымные трубы промышленных объектов, партийных вождей и т.д. Хорошо и талантливо это делать удавалось немногим, например, таким как Дейнека. Но большинство под социалистическими лозунгами делало дешевую неприкрыто-конъюнктурную халтуру. А Потехин так не мог! Он в душе – лирик и романтик. У него было поистине космическое восприятие мира, собственная музыка в душе.

Причем надо помнить, что Федор Потехин работал в те времена, когда слово «авангардизм» было почти ругательным, а в его картинах он проступал иногда явственно, иногда – завуалировано, но было понятно, что ему хорошо знакомы и Волков, и Кашин, и Шагал, и Кандинский. Это чувствовалось в полотнах его российского периода. Он всегда хотел сбросить с себя сковывающие путы узких рамок махрового соцреализма.

Скорее всего, чиновники от искусства это видели и понимали, поэтому при жизни Федор Потехин не был обласкан ни наградами, ни званиями, ни особыми жизненными благами… Да и в Ташкенте, думаю, в свое время ему создали такие условия, когда спокойно заниматься творчеством стало невыносимо. Скорее всего, в Чимкент он уехал по каким-то идеологическим причинам.

Федор Сергеевич был человеком с тонким пониманием глубинной сути искусства, поэтому очень требовательно и взыскательно относился не только к чужому, но и к собственному творчеству. Я помню, как он меня критиковал за мою первую мозаику в школе имени Кирова, хотя в целом ее одобрял. «Вот, – говорит, – там вверху, у тебя почти белое пятно, ты его сильно высветлил», – делал и другие замечания… Но потом как-то раз печально сказал: «Все-таки я только-только начал понимать, что вы уже совсем другое поколение, вы уже идете дальше…»

Под конец жизни, я помню, он ходил пешком из своей старой мастерской, заглядывал ко мне, и мы говорили с ним о том, что волновало, что получилось, о том, что ждет нас впереди. А вскоре я узнал о его смерти… С его уходом образовалась какая-то огромная зияющая пустота, которую так быстро не заполнишь. Уходила в вечность целая эпоха, даровавшая искусству необыкновенно мощных самобытных мастеров, чья потеря до сих пор невосполнима…»

По ходу разговора Насыр Рустемов перебирал календари, которые Ольга Потехина заказала накануне персональной выставки своего отца. Календарей было много, на каждом – по одной картине Федора Потехина. Рассматривая их, Насыр не переставал удивляться и восклицать: «Вот видишь, у него здесь вроде бы простое описание быта чабанов, здесь пастбище, юрта, верблюд, войлочные коврики… А все равно картина дышит степными запахами, здесь виден закат с подсветкой заходящего солнца. Даже, казалось бы, в обычный пейзаж он вкладывал душу.

Вот, к примеру, был такой художник Григорий Пономаренко, тоже был сильный живописец, он мастерски, почти буквально копировал природу, переносил ее на холст. А Федор Сергеевич был не копиистом, а композитором, а композитор – это тот, кто сам придумывает музыку и знает, как лучше ее записать и исполнить…»

Я слушала Насыра Ачиловича и заслушивалась. Так о художнике мог говорить только художник – с благодарной памятью о тех, кто оставил неизгладимый след в его душе…

Елена Летягина