Продолжаю свой повествовательный сериал, посвященный славной истории Шымкента, но в этот раз хочу расширить географию и выйти за территориальные пределы маленького уездного города.

Во времена, о которых идет речь (где-то конец XIX — начало ХХ века), вокруг Чимкента уже существовала небольшая сельская агломерация, состоявшая преимущественно из «понаехавшего» русского, украинского и казачьего населения. Так уж сложилась история.

После взятия генералом Черняевым Чимкентской крепости, после разгрома кокандского гарнизона в 1864 году, в Чимкент гуртом потянулись царские чиновники, военные чины (все, конечно, с семьями), а прилегающие земли быстро стали осваивать малоземельные и малоимущие крестьяне из российской глубинки, которых буквально ошеломило такое огромное количество свободных непаханых земель.

Новые русские

Переселенцев встретили довольно мирно. Земли было сколько хочешь, местный кочевой народ на нее не претендовал – лишь бы пастбища не трогали. Вскоре приезжие хлеборобы отлично приспособились к новой для них технике орошения земель и быстро сделали Чимкентский уезд хлебным районом, снабжая пшеницей не только уездный центр, но даже Ташкент и Фергану, где посевы хлопчатника окончательно вытеснили «съедобные» злаки.

Переселенцы и старожилы стали постепенно делиться своим житейским и земледельческим опытом: местные научились косить сено косою, новоселы же переняли умение обращаться с кетменем и освоили систему разведения воды по арыкам. Несмотря на некоторые предрассудки (борьба с саранчой, например, у местных считалась большим грехом), земледелие потихоньку вошло в привычный сельский обиход.

Сохранились воспоминания современника И.И. Гейера, которые были изданы в Ташкенте в 1909 году. Вот что он пишет о новых поселениях:

«В пределах Чимкентского уезда устроено 17 русских селений. Большинство их возникло в 1892 году. В настоящее время они достигли высокаго материального положения и представляют солидное ядро будущего процветания этого края. Часть их расположена вдоль почтоваго тракта, разветвляющегося в Чимкенте на две линии: Оренбургскую и Верненскую (Алматинскую – Е.Л.). Вне трактов лежат следущия селения: Каменная балка, Егорьевское, Дорофеевка, Тамерлановка, Вревское, Ермоловка, Мамаевка, Обручаевка, Антоновка, Корниловка, Чубаровка и другие. Во всех селениях имеются школы, в Тамерлановке, кроме того, есть церковь, а в Дорофеевке и Егорьевском – молитвенные дома.

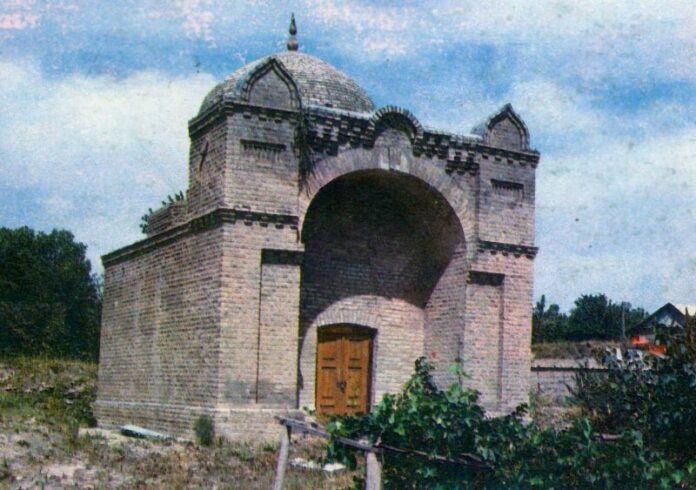

Из крупных местных селений вблизи Чимкента расположено село Сайрам, где бывают лучшие конские базары. Сайрам – древнее сартское поселение. Стоит оно на реке Сайрамсу и славится как бойкий торговый пункт Чимкентского уезда. Здесь ведется оживленная торговля скотом и продуктами скотоводства, тут же закупается лес и сбывается достаточное количество хлеба. В центре кишлака расположена почтенного размера площадь, которая в базарные дни кишмя кишит народом.

Выше было сказано, что в Чимкенте почтовый тракт разветвляется. Опишем сперва линию, идущую на Оренбург. Первая станция «Буржар» лежит в 17 верстах от города (верста – это чуть более километра) и замечательна тем, что ее можно считать северною чертою расположения культуры хлопчатника. Станция стоит в степи. На 15 верстах от Буржара, в двух верстах от почтовой станции «Арысь», расположено русское селение Чубаровка, состоящее из 25 дворов зажиточных крестьян. Станция «Арысь» лежит в степи на правом берегу реки того же названия. От этого пункта начинаются заросли полыни, дающей цитварное семя.

От Чимкента начинается почтовый тракт на город Верный. На его протяжении встречаются следующие оседлые пункты:

* русское село Красныя Воды (16 верст от Чимкента) основано в 1892 году. Число дворов – 33, число душ – 75, число скота – 490. Крестьяне занимаются земледелием. Имеется школа;

* русское село Черная речка (20 верст от Чимкента). Число дворов – 52, число душ – 321, число скота – 450. Главное занятие крестьян – земледелие. Имеется школа;

* русское село Белыя Воды (20 верст от Чимкента) основано в 1889 году. Число дворов – 52, число душ – 321. Крестьяне имеют скот в количестве 467 штук. Занимаются главным образом земледелием. Есть церковь и школа;

* село с местным населением Манкент почти сливается с селением Белыя Воды. Жители занимаются земледелием, некоторые сеют хлопок;

* русское селение Антоновка лежит в 30 верстах от Чимкента и располагает превосходными климатическими условиями и живописной местностью. Стоит при небольшой, но быстрой речке Машат. С правой стороны селения возвышается скалистый утес. Со стороны Чимкента – крутой и длинный спуск, обставленный мощными глыбами скальной породы.

Антоновка основана в 1886 году, имеет 26 дворов, в которых проживают 219 душ. Скотоводство крестьян насчитывает 245 голов. Имеется школа. Характерною особенностью села является малый процент смертности. К сожалению, местные условия не позволяют увеличить это селение. Охотников же поселиться здесь очень много. Несколько дворов купили усадьбы у местных кочевников и хозяйничают на арендуемой у них же земле. Урожаи пшеницы здесь весьма высоки;

* русское селение Корниловка находится в 16 верстах от Антоновки. Основано в 1887 году. Имеет 29 дворов и является селением совершенно переполненным. Крестьяне живут зажиточно, занимаются земледелием, колич ество скота у них определяется цифрою в 689. Имеется школа;

* селение с местным населением Тюлькибаш. Самовольное поселение выходцев кокандского уезда. Бойкий базар;

* русское селение Ванновское находится в 14 верстах от Корниловки и в двух верстах от Тюлькибаша. Основано в 1892 году. Имеет 103 двора, в которых проживают 670 душ. Крестьяне живут богато. Имеют 2 000 штук скота. Главное занятие – хлебопашество. Есть молитвенный дом и школа;

* русское селение Высокое находится в 17 верстах от Ванновского. Расположено на высоком плоскогорье, отличается умеренным летом и суровыми снежными зимами. Крестьянские наделы имеют очень плодородную почву. В селении 146 дворов, в которых проживает 873 души. Скота имеется 3 150 штук, есть церковь и две школы. Селением Высоким оканчиваются пределы Чимкентского уезда;

* русское селение Бурное стоит на левом берегу небольшой речки Терсь в 25 верстах от Высокаго. Почвенныя условия хуже, чем в последнем поселении. В Бурном 58 дворов с населением в 174 души, основано в 1890 году. Имеется школа, крестьяне занимаются земледелием».

Воспоминания Гейера, несмотря на некоторую педантичную занудливость, интересны тем, что дают представление о весьма активных миграционных процессах, происходивших на рубеже веков. К тому же интересен тот факт, что небольшие поселения вдоль Алматинской трассы своими корнями уходят в позапрошлый век. Они пережили все исторические и политические катаклизмы и продолжают жить до сих пор, пусть и под иными названиями. Белые Воды сейчас Карасу, в Тюлькибаше угадывается Тюлькубас, Ванновка (первоначально село Ванновское) названо именем Турара Рыскулова, Корниловка стала Жаскешу и так далее. Отсюда идут истоки национального разнообразия в нашем регионе, привычка к мирному сосуществованию и соседской взаимопомощи.

В поте лица своего

В некоторых воспоминания И.И. Гейера неожиданно встречаются поистине лирические отступления-зарисовки, отображающие трудовую повседневность здешнего населения:

«Необозримые пространства степи, тянущиеся по обеим сторонам дороги, выжжены летним солнцем, и сухие стебли густой травы при каждом дуновении ветра разливаются золотыми волнами. Кое-где на горизонте мелькает остроконечная шапка кочевника, стерегущего стада овец или рогатого скота, а по дороге непрерывной нитью тянутся скрипучие повозки русских крестьян, занимающихся извозом. Тысячи пудов кожи и хлеба передвигаются ими из Семиречья в Ташкент и к Самарканду. В обратный путь везется рис и сушеные фрукты, и так без конца суетится русский мужик, уже обжившийся на чужой земле, ставшей ему второй родиной. Местами у дороги встречаются таборы тех же возчиков, остановившихся для отдыха. Крепкая надежная снасть и хорошо накормленный скот как нельзя лучше свидетельствуют о зажиточности хозяев. И только изредка картина довольства сменяется нищетою: то идет переселенец, измотавший свою душу в бесконечном путешествии из России в Туркестан».

Действительно, не все переселенцы, приехавшие в эти края за лучшей долей, смогли сразу найти свое место под солнцем. Приходилось приспосабливаться к новым реалиям, непривычному климату и условиям жизни. И это несмотря на то, что царское правительство обеспечивало их некоторой казенной суммой, предназначенной на обзаведение жильем и хоть какой-то бытовой утварью.

О жизни первых новоселов можно узнать из писем того же И.И. Гейера, которые он писал с дороги в 1893 году своему другу.

Он привел в пример селение Егорьевское: «Оно состоит из 100 дворов. При водворении крестьяне здесь получили на все селение 2 432 рубля. В настоящее время, то есть через год после водворения, крестьяне выстроили 93 избы. На все село имеются 69 лошадей, 102 вола, 60 коров, 6 верблюдов, 61 голова молодого рогатого скота. Главным условием благосостояния крестьян является многочисленность членов семьи, позволяющая главе действовать так же, как современному фабриканту-капиталисту, то есть вводить в процесс накопления богатства принцип разделения труда. Получив надел и присмотревшись к окружающим условиям, глава семьи соображает, как он должен распределить имеющийся у него запас рабочей силы, чтобы, во-первых, сделать посев хлеба; во-вторых, выстроить избу; в-третьих, обзавестись скотом. Для небольшого на первое время посева достаточно его собственной рабочей силы.

Возведение избы требует уже помощи физической для подготовки и покупки леса, домашней утвари. Но, кроме того, необходимы еще средства для прокормления семьи до следующего урожая. Самое трудное – добыть деньги. И вот семья выделяет из своего состава часть работников и отправляет их в город на заработки. Это могут быть подростки, молодые мужчины, а дома с отцом остаются жена и невестки. Первая ведет продовольственную часть хозяйства, а отец и невестки сеют хлеба и строят избу».

В общем, хлеб насущный давался окрестным крестьянам непросто. В этих семьях трудились все – от мала до велика, семейное благополучие давалось огромной ценой. Ушедшие в город мужчины помогали семье заработанными деньгами, но не всегда возвращались домой. Разрастающийся и богатеющий Чимкент вовлекал их в свою орбиту, засасывал в воронку соблазнов, открывал новые перспективы для личностного и профессионального роста.

Впрочем, это уже другая история, хотя и не совсем новая: в город всегда стекались человеческие ручейки из прилегающих малых поселений, чтобы наполнить большой городской резервуар рабочей силой и поступательной энергией созидания.

Елена Летягина