В 1912 году в Ташкенте был опубликован обширнейший доклад русского ученого-этнографа Александра Ивановича Добромыслова, представленный Русскому географическому обществу. Понятно, что написан он по правилам дореволюционной орфографии со всеми причитающимися «ижицами» и «ятями». Сей опус назывался «ЧИМКЕНТЪ», и призван он был подробно ознакомить высокочтимое русское общество с неведомым для них городом далекого среднеазиатского региона.

Ксерокопия этого доклада лежит сейчас передо мной, а сам доклад поражает своей объемностью и широтой тематического охвата. Достаточно посмотреть на введение, чтобы подивиться разнообразием информационного материала. Здесь рассматривается все: «Географическое положение. Чимкент до завоевания русскими. Организация управления до 1886 года. Герб Чимкента. Число населения. Количество городских земель. Хозяйственное общественное управление. Городское благоустройство. Учебныя заведения. Православные храмы, мечети и синагоги. Медико-санитарная часть и ветеринарный надзор. Торговля и промышленность. Правительственныя учреждения».

Простите, если некоторые словечки из словаря позапрошлого века оставила без изменений. Просто они неподражаемо аутентичны: в них звучит безвозвратно ушедшая эпоха далекой старины. Некоторые главы, чрезмерно изобилующие статистической цифирью, я просто пропущу. Читать их утомительно. Приведу только то, что читабельно.

Про город и его историю

«Чимкент лежит на реке Бадам, левом притоке реки Арысь, впадающей с правой стороны в Сыр-Дарью. Город лежит в области третичных образований, которыя на левом берегу Бадама прикрываются лесом. Живописное положение и отличная вода, получаемая из Качкаратинских ключей, привлекает сюда многих. Чимкент находится в 115 верстах от областного города Ташкента.

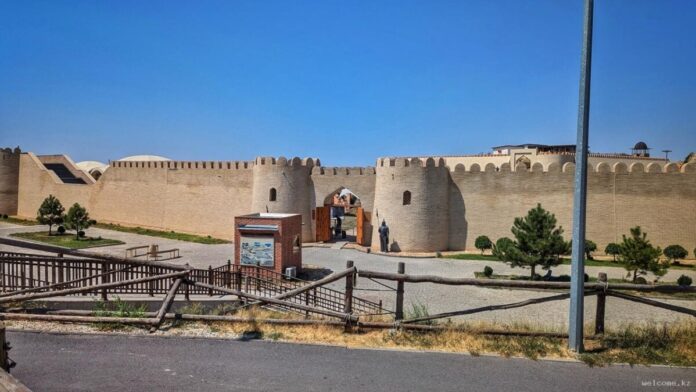

Название города Чимкента происходит от слов «чим» – дерн и «кент» – город. Такое название он получил потому, что городския стены в былое время делались из дерна. Аборигены Чимкента относят время его возникновения к XII веку, ссылаясь на то, что здесь находится могила святого Баба-Дервиша, современника Ходжи Ахмета Ясави. Те же чимкентцы утверждают, что они потомки выходцев из Отрара и Туркестана. По русским источникам, Чимкент известен с 1735 года под именем Чимина, находившагося во владении ханов Большой Киргизской орды.

Поспелов и Бурнашев, посетившие Ташкент в 1800 году, называют Чимкент Чеменьгенем. В это время Чимкент находился во владении ташкентского хакима Юнус-Ходжи. «После Ташкента, – говорят Поспелов и Бурнашев, – первым почитается нынче город Чеменьгень, в котором считают до 700 домов. Около онаго есть еще 10 селений. Все оныя обнесены нетолстыми глиняными стенами, по большей части находятся на возвышенных местах».

А Филипп Назаров, проезжавший в 1813 году летом через Чимкент, описывает его так: «Чимкет (так!) находится на реке Бадам, выстроен на возвышенном месте и обнесен к яру весьма высокою стеною. Въезд в город со стороны реки по узкой дороге, не позволяющей ехать иначе, как в одну лошадь; вода, пущенная из реки через сделанныя в стене окошки, наполняет ископанные в городе каналы, на коих построены мельницы; домы выстроены из нежженого кирпича наподобие китайских, без окон, почему для свету в квартирах везде видишь растворенныя на улицах двери.

Женщины их довольно пригожи, обходительны и не скрываются от мужчин. Женщины, по словам чимкентских старожилов, до присоединения к кокандским владениям в 1810 году покрывал на лицах не носили, как и блишайшия их соседки киргизския женщины.

С присоединением же его к Кокандскому ханству беки стали строго требовать от жителей, как и в других вновь присоединенных городах, чтобы женщины соблюдали тот режим, какой существовал в коренных городах ханства и соседней Бухаре. Из других обычаев чимкентцев, заимствованных ими от киргизов, отметим, например, празднование «Саиль Кошкар-ата» (праздник весны, в буквальном же переводе – гулянье или празднество племенного барана) в течение недели между 1 и 15 марта, в зависимости от погоды.

В 1821 году киргиз Тентяк-туря предполагал было Чимкент, Туркестан и Аулие-Ата (ныне Тараз – Е.Л.) с окрестностями освободить от кокандского владычества, но потерпел неудачу. В 1856 году по распоряжению ташкентского бекляр-бека Мирзы-Ахмеда, был построен в Чимкенте базар. Тем же Мирзой-Ахмедом и в том же году хакимом в Чимкенте был назначен Саид-Ходжа».

Городская управа и ее начальники

«По взятии Чимкента М.Г. Черняев оставил, как в Аулие-Ата, тоже управление, какое было при кокандском владычестве с той разницей, что вместо бека высшим административным лицом стал русский комендант, – продолжает А.С. Добромыслов. – По штатам Туркестанской области Высочайше утвержденным 14 августа 1865 года в городе Чимкенте учреждена должность городничего из обер-офицеров, подчиненнаго коменданту. Эта должность существовала до 1868 года.

Со времени завоевания Чимкента до 1868 года хозяйственная часть по городу лежала на коменданте. О приходах и расходах единственного в то время сбора с весов в пользу города сведений не сохранилось. В 1868 году в Чимкенте, как и в других городах края, было организовано хозяйственное общественное управление, в состав которого вошли представители от так называемого Жеткента, то есть от группы оседлых селений в окрестностях Чимкента, именовавшихся городами, и одного кишлака. Были избраны и утверждены в Чимкенте 16 июня 1868 года следующие должностные лица: 8 членов хозяйственного общественного управления, в том числе председатель, городской аксакал с содержанием 300 рублей в год и казий (судья). Городской доход одного Чимкента в 1868 году равнялся 600 рублям, полученным с весов.

Это хозяйственное управление существовало до 1877 года, когда было упразднено и заменено городским хозяйственным управлением в лице уездного начальника. С этого времени введена система некоторого надзора за городским хозяйством – как со стороны областной власти, так и государственного контроля. Средняя продолжительность службы уездных начальников была немного более шести лет.

Ближайший полицейский надзор над городом лежал на обер-офицере по военной части, в распоряжении которого командировались нижние военные чины для несения полицейской службы. Кроме того, были вольнонаемные джигиты с аксакалом во главе, выбиравшимся населением на три года.

С упразднением должности обер-офицера его обязанности возлагались на одного из письмоводителей уездного управления до 1895 года, когда была учреждена должность городского полицейского пристава.

Для несения низших полицейских обязанностей с 1887 года была образована команда полицейской стражи на общем основании. По последнему штату на 21 апреля 1903 года в городе Чимкенте пять полицейских служителей (в том числе один старший) в русской части и семь – в местной части при старшине (аксакале).

Первое место в числе расходов занимали расходы на содержание полиции. И только в последнее время видна наклонность увеличения расходов на благоустройство города. Видна наклонность также и к улучшению постановки медицинской части, расходы же на народное образование пока носят еще случайный характер».

Благоустройство и водоснабжение

«Город и его окрестности получают воду посредством арыков из Бадама и Качкараты. Воды недостаточно, – пишет А.С. Добромыслов. – Помимо того, арык-аксакалы, заведующие ирригацией городских земель, вызывают много нареканий со стороны местного населения, с нуждами которого они не только мало будто считаются, но и не придерживаются обычного права пользования водой, выработанного практикой нескольких столетий. Чимкентские арык-аксакалы из русских, получившие образование в Ташкентской сельскохозяйственной гидротехнической школе, требуют весьма высокого жалования. На содержание ирригации города расходуется 2500-3000 рублей в год.

Что касается городских улиц, то их шоссирование и мощение происходят медленно и неудовлетворительно. На отпускаемые городом средства, а это 1 000 рублей, многаго сделать нельзя. Тротуары стали появляться в последнее десятилетие, но далеко не на всех улицах. Устраиваются из жженаго кирпича.

Для освещения улиц в Чимкенте используются простые керосиновые фонари, которые были заведены здесь в 80-х годах. С 1905 года город начал освещаться керосиново-калильными фонарями, которых теперь 25, а фонарей-коптилок осталось всего 59 на окраинах. Стоимость освещения простирается до 3 170 рублей в год.

Пожарная часть в том же плачевном состоянии, как и в других городах области.

Общественных садов в Чимкенте три: Черняевский, Городской и Соборный. Первый сад возник в начале 70-х годов прошлого столетия на месте стоянки генерала

М.Г. Черняева. Посажен уездным начальником А.А. Логиновым (сейчас это парк Победы – Е.Л.). Городской сад (ныне Центральный парк) возник при уездном начальнике Н.Е. Благовидове, а последний Соборный (нынче парк «Кен баба» – Е.Л.) – лет десять тому назад. Название Соборный он получил потому, что на площади, где находится сад, предполагается постройка собора (имеется в виду строительство Никольского собора, где сейчас Театр кукол – Е.Л.). Сады содержатся опрятно. На их содержание расходуется 1 100 рублей в год.

В 1898 году было открыто общественное собрание, которое помещается в собственном доме, построенном при содействии уездного начальника Н.Е. Благовидова. Он собирал пожертвования на постройку здания для общественного собрания. Главным образом среди евреев, которых дела благополучно кончались о признании их местными гражданами, и с волостных управителей. Членов собрания в настоящее время 40…»

Как-то жаль мне прерывать повествование на самом интересном месте, потому что далее у Добромыслова идет речь о количестве живущих в Чимкенте горожан, об учебных заведениях, о торговле, весьма примитивной чимкентской промышленности, медицинских учреждениях и многом другом. Но пора закругляться. Возможно, мне представится случай продолжить…

Правда, может показаться, что пишет историк суховато, не блещет литературными изысками, ну это можно ему простить. Александр Иванович по профессии был ветеринаром, и за то, что он с таким энтузиазмом погружался в историю увиденного неведомого края, вникал в подробности бытового уклада его жителей, ему честь, хвала и благодарная память…

Елена Летягина