Когда-то, в середине 90-х годов, в Шымкент приехала американская делегация. Нам было поручено «охватить» их разнообразной культурной программой. В частности, в нее входило обязательное посещение Южно-Казахстанских историко-культурных достопримечательностей. В первую очередь, разумеется, иностранцам хотели показать величавый мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. Но в то время это культовое святилище пребывало в состоянии затяжной реставрации. Тогда их повезли посмотреть Отрар, вернее то, что от него осталось…

Везли с опаской, что им там не понравится: удобств никаких от слова «совсем», да еще жара зашкаливала до 50 градусов с гаком. Однако американцы вернулись оттуда потрясенными, с морем впечатлений. И это понятно. Их собственная история едва ли насчитывает три сотни лет, а тут такая древность под ногами… Один из них так и сказал: «Вы счастливые: на черепках истории можете гулять хоть каждый день!»

История через факты и легенды

Мне стыдно было сказать, что лично я там не гуляла ни разу. И не только я.

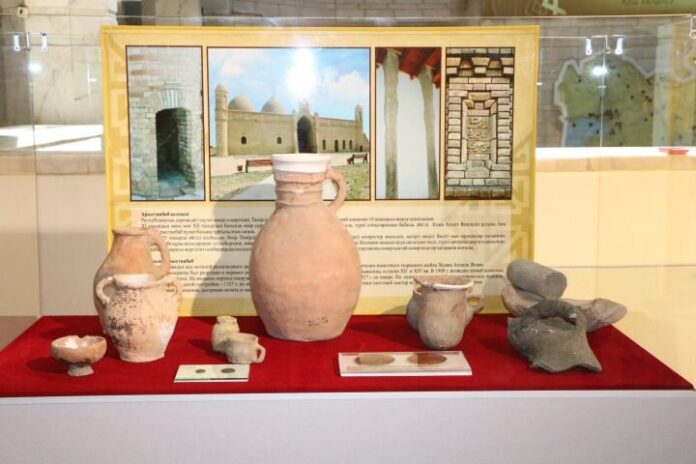

У кого ни спроси, все говорят: «О-о-о, да-а-а… Отрар! Там грандиозная история! Но я там не был (-а), все как-то не срослось, все как-то некогда, руки не доходят…» Но я с тех пор углубилась в историю Отрара всерьез. Даже побывала в Отрарском государственном археологическом музее-заповеднике в селе Шаульдер, где мне показали потрясающие артефакты с внушительной временной амплитудой – от предметов, относящихся к первым векам нашей эры, до изделий XVII века. Среди них – изделия из керамики, хрупкий фарфор, железные орудия труда, золотые, серебряные, медные монеты; остатки пшеницы и хлопка, датируемые VII-XIII веками; резные деревянные панели VIII-XI вв.; кирпичи и облицовочные плитки с позолотой XIV- XV вв. и много чего другого. Все это можно увидеть своими глазами (было бы желание!), а я сейчас лишь поделюсь тем, что узнала об этом культовом и священном памятнике седой старины.

Отрар занимает одно из самых почетных мест в историко-культурной иерархии Южного Казахстана. Если Испиджаб (Сайрам), Тараз и Джамукат, стоявшие в Средневековье на Великом Шелковом пути, напрямую зависели от международной караванной торговли, то Отрар был довольно значимым городом для жителей Великой степи. Он был необычайно важен и для земледельцев, и для кочевников-скотоводов.

Это объясняется его особым географическим положением. Из-за впадения реки Арыси в Сырдарью он стал центром большого земледельческого конгломерата. А вблизи предгорий Каратау – еще и одной из опорных крепостей воинственных кочевников.

Возникновение этого населенного пункта как такового относится к первым векам нашей эры, первые же письменные источники, где он был упомянут, относятся к VIII веку.

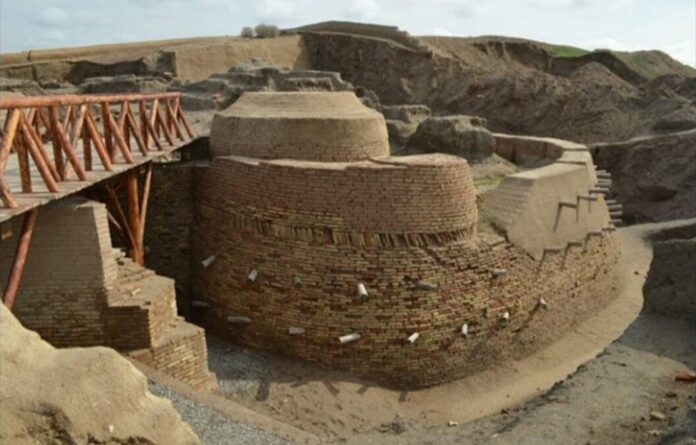

Первые раскопки в Отраре предприняли члены Туркестанского кружка любителей археологии из Ташкента в 1904 году. Они сразу же собрали небольшую коллекцию керамики, древних кирпичей и десятков медных монет. На этом раскопки были прекращены. Лишь в конце 40-х годов археологическая экспедиция во главе с профессором А.Н. Бернштамом провела здесь небольшие разведочные работы. И только в 1969 году Отрарская, а позже Южно-Казахстанская комплексная экспедиция вплотную занялась раскопками на городище Отрартобе.

По первым же находкам археологи увидели приметы большого восточного города эпохи раннего Средневековья. Отрар в те времена занимал территорию в 200 гектаров, был тесно застроен домами, объединенными по «квартальному» типу. На полах устраивались очаги в виде вкопанных керамических жаровен. В городе имелась канализация, санитарно-гигиенические узлы тогда были обязательной принадлежностью каждого дома. А в рабаде, то есть пригороде Отрара, у ворот в центральную часть города обнаружили общественную баню. Температура, влажность и сухость воздуха регулировались сложной системой теплопроводов, вентиляционных отсеков, обогревателей и охладителей. Кстати, отрарская и туркестанская древние бани – абсолютные исторические аналоги. Именно они послужили моделью восточной бани в известном помывочном комплексе «Арасан» в Алматы.

В ходе раскопок удалось выделить кварталы хлебопеков, гончаров, мастеров по выплавке металлов. Население Отрара не превышало 5-7 тыс. человек, но даже это, по современным меркам, небольшое общество горожан было резко разбито по социальному признаку. Дома местной знати строили из жженого кирпича, в них существенно было больше комнат и подсобных помещений, их штукатурили, а для отделки применяли керамические плитки. В одном из таких домов был найден клад почти из тысячи медных и серебряных монет.

Там же, в отрарском рабаде, было найдено более десятка производственных мастерских, объединенных с жилыми домами. В них изготавливали кувшины, двуручные горшки, игрушки, фигурки животных, свистки и прочие изделия небольших гончарных форм.

Все это не оставляло сомнений, что с IX по XII век в Отраре существовала вполне развитая цивилизация со всеми вытекающими последствиями. Об этом красноречиво говорят найденные археологами чернильницы, куски самаркандской бумаги, исписанной арабской вязью. В городе уважали музыку, астрономию и медицину. Об Отраре знал весь восточный мир.

Хроника взлетов и падений

Благоденствие Отрара, как и многих среднеазиатских городов, было прервано фатальным монгольским нашествием. Незадолго до него город вошел в состав государства Хорезмшахов.

В 1218 году Чингисхан отправил ко двору хорезмшаха Мухаммеда большой торговый караван. В Отраре караван был разграблен, а сопровождающие убиты. Из всей монгольской «делегации» удалось спастись только одному погонщику. Зачинщиком и исполнителем кровавой резни был наместник Отрара – кипчакский полководец Инальчик Каир хан (Гайир хан). Он и сообщил Чингисхану эту страшную весть. Оскорбленный правитель потребовал наказать виновных и выдать Каир хана, однако шах Мухаммед приказал казнить монгольского посла. Осенью 1219 года монголы подошли к стенам Отрара, город приготовился к обороне.

Вот что пишут об этом источники: «Они (монголы) разбили свои палатки вокруг города. В распоряжении Каир хана было 50 тысяч человек из пограничных войск и еще 10 тысяч под начальством Карача Ходжиба.

Цитадель, внешние укрепления и городская стена были хорошо укреплены, собрано большое количество оружия для войска. Каир хан с его отрядом сделал все приготовления к битве вокруг города, расположил пехоту и кавалерию на воротах, а сам поднялся на стену. Когда он посмотрел вперед, то прикусил палец от удивления перед открывшимся видом: насколько он мог охватить взглядом равнину, вся она стала бурлящим морем бесчисленных толп и великолепных войск, воздух был полон криков и шума, создаваемого ржанием закованных в броню лошадей и ревом покрытых кольчугами мулов. Армия монголов расположилась кругами вокруг крепости».

При таком положении отрарский гарнизон смог сопротивляться только пять месяцев. Тогда Карача спросил Каир хана о возможности покориться и сдать город монголам. Но Каир знал, что он стал причиной этой беды и монголы не пощадят его. Он решил сопротивляться из последних сил.

Но опять обратимся к хронике: «Монгольское войско вошло ночью через ворота, открытые предателем. Все виновные и невиновные жители Отрара (как покрытые чадрой, так и кулахом или тюрбаном) были изгнаны из города, как стадо баранов, а монголы разграбили все вещи и имущество их, какое они смогли найти… Каир хан вместе с 20 тысячами храбрых мужчин нашли убежище в цитадели. И так борьба продолжалась до тех пор, пока остался в живых только Каир и еще два других… Монгольские войска зашли в цитадель и загнали его под крышу, но он с двумя своими товарищами все еще не сдавался…

Между тем его товарищи приняли мученическую смерть, а у него самого не осталось оружия. Тогда девушки стали передавать ему кирпичи из стен дворца, но он все-таки попал в ловушку захвата, был связан и закован в цепи. Цитадель и стены были сровнены с землей, монголы удалились, а тех из простолюдинов и ремесленников, которые избежали меча, они увели с собой».

Каир хана же доставили в ставку Чингисхана. Там его за личную отвагу и мужество подвергли почетной казни: «расплавили серебро и влили ему в уши и глаза».

Многие города, покоренные Чингисханом, так и не смогли восстать из пепла. Но Отрар сумел подняться с «колен». В смутное время борьбы чингизидов за власть он стал важным политическим и экономическим центром на Сырдарье.

С середины XIII столетия Отрар превращается в крупный торговый город на пути с запада на восток. Здесь чеканятся монеты, имевшие широкое хождение в Средней Азии и на юге Казахстана. Строятся крупные общественные сооружения.

Во второй половине XIV века Южный Казахстан был включен в империю «железного хромца» Тимура (Тамерлана). При нем была начата постройка величественного мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. А в Отраре с именем Тимура связывают мавзолей над могилой учителя Ходжи Ахмеда Арслана баба. При том же Тимуре в городе была построена соборная мечеть. Даже смерть свою, если верить легенде, Тимур нашел в 1405 году в одном из дворцов Отрара.

Отрар – это город. Отрарский оазис – это целая страна, в которой было более 150 городов, крепостных замков, укрепленных селений, соединенных между собой цепочкой караван-сараев. По расчетам специалистов, в пору расцвета здесь проживали почти 250 тыс. человек, что, по средневековым меркам, довольно впечатляющая цифра. О плотности населения в регионе говорит дошедшая до нас пословица: «Кошка, если захочет, от Отрара до Сайрама доскачет по крышам домов». Расстояние же между двумя древними городами было приличное – 200 км, или четыре караванных перехода.

Казалось бы, существование древнего Отрара – это сплошная трагическая цепь войн, завоеваний и разрушений. Однако история, словно повинуясь какой-то свыше посланной логике равновесия, отправила оттуда потомкам бесценный дар мудрости и человечности. Именно в Отраре, который в древности назывался Фараб, родился «Аристотель Востока», ученый и философ Абу Насыр ибн Мухаммед аль-Фараби.

Елена Летягина