Я уже было приготовилась писать статью ко Дню Республики, который будет праздноваться 25 октября, как вдруг мне поступило предложение войти в состав международного жюри конкурса творческих работ «Мудрость Абая глазами молодежи». Я была польщена и согласилась. Тем более что масштабная личность великого Абая в независимой Республике Казахстан стоит сейчас едва ли не на первом месте среди казахских поэтов и мыслителей. А последний отборочный этап этого конкурса как раз совпадает с Днем Республики по времени и духу национального самосознания.

Абай – вечная тема

Собственно 180-летие Абая Кунанбаева Шымкент широко и торжественно отметил еще в августе этого года. Было и возложение цветов к памятнику Абая в одноименном парке, прошли поэтические и литературные чтения, был проведен республиканский конкурс «Мир Абая», в выставочном центре была представлена экспозиция «Великий Абай Великой степи»…

А вот теперь и конкурс молодых художников посвящен его славному имени. Не поздновато ли спохватились? Но дело в том, что весь 2025 год проходит под знаком этого юбилея. Абай неисчерпаем, и разговор о нем актуален будет в веках.

Теперь расскажу о конкурсе. Он обещает быть интересным и грандиозным по ширине охвата. В нем будут участвовать юные художники из Казахстана, Узбекистана, Турции и Германии. На строгий суд компетентного жюри будет представлено около 140 работ, выполненных в разных жанровых формах и техниках. Конкурс направлен на развитие межкультурного диалога и популяризацию наследия великого поэта и философа Абая Кунанбаева в современном молодежном творчестве.

Вообще-то мероприятие уже вовсю идет. С 6-го по 29 октября будут проходить два конкурсных этапа. На первом этапе принимались заявки и авторские работы в электронном виде (для иностранных участников), оригиналы работ – для жителей Шымкента. На втором этапе проверяли присланные материалы, загружали их на сайт, а жюри уже выставляло каждой работе свою экспертную оценку.

Заключительный этап завершится 30 октября и ознаменуется торжественным открытием выставки «Мудрость Абая глазами молодежи» в городской универсальной библиотеки им А. Пушкина, где мы увидим лучшее, что выявили в конкурсном состязании.

Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет. Работы принимаются в различных категориях: живопись, графика, смешанная техника, декоративно-прикладное искусство, цифровая живопись.

В положении конкурса особо оговорены критерии качества: «На конкурс не принимаются работы, выполненные из пластилина, необожженной глины, с применением материалов, которые могут осыпаться при транспортировке (крупы, макаронные изделия, песок, опилки, блестки, шишки, мох и т.п.). На конкурс не принимаются поделки, лишенные художественных качеств».

Читая предпоследний пассаж, я тут же вспомнила незабвенный шедевр Ильфа и Петрова «Золотой теленок», где некий художник выкладывал свои картины овсяными колосьями. И одну из них, когда он зазевался, с удовольствием съела корова… А вот на этом конкурсе никаких казусов не должно случиться: все обставлено на самом солидном уровне. За гарантию качества отвечает внимательный и профессиональный организационный комитет.

Выступая из гранитного плена

В то время, когда готовилась эта статья, я еще не видела ни одной из конкурсных картин. А только предвкушала. Каким предстанет великий муж казахского народа на полотнах своих далеких потомков? Каким они его представляют? Как внушительный монументальный памятник, где Абай задумчиво сидит у входа в городской парк своего имени? Или похожий на свой известный портрет с задумчивым ликом, поглощенный глобальными мыслями иль слагающий мудрые «Слова назидания»?

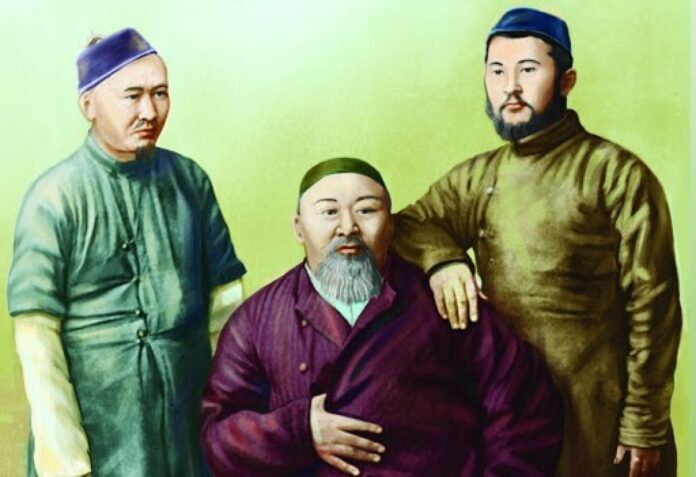

Помню, как однажды была поражена, когда прочла воспоминания сына Абая Турагула Кунанбаева, который, к слову, ушел из жизни в нашем Шымкенте. В этих мемуарах Абай словно выступает из тяжелых хрестоматийных оков и предстает перед нами живым конкретным человеком, которому ничто человеческое не чуждо: ни радость, ни гнев, ни скорбь, ни печаль… Не могу удержаться, чтобы вновь не поделиться этим открытием.

Сын Абая Турагул появился на свет, когда отцу было 32 года, то есть ко времени своего взросления ребенок уже мог осознать, насколько значительна была личность отца. Это чувствовалось по уважительному, даже восхищенному, отношению к нему его близких, друзей, соседей, земляков. Конечно, сын жил с отцом, что называется, бок о бок, видел его в разных бытовых ситуациях, и только он мог так достоверно передать нам живые человеческие черты Абая.

Вот что вспоминает сын: «С тех пор, как помню себя, я знал отца человеком с открытым лицом, представительным на вид, с проницательным взглядом. Он мог быстро рассердиться и быстро стать радостным. Душа его была восприимчивой.

Беседовать с ним было интересно. Любил игры, дастархан его всегда был полным. Он никогда не сидел скучным, неинтересным, вялым. Он находил у слуги, пастуха или женщины-работницы какую-нибудь особую черту в характере или забавную выходку и добродушно ее вышучивал. Он никогда не мог долго пребывать в обществе человека, которого не любил или которому не доверял. Его душа никогда не лежала к человеку, который прикрывался вежливостью, обходительностью, нарочно вел себя порядочно, чтобы следить за каждым шагом и за каждым словом других. Он всегда скучал по тем людям, которые имели веселый характер и искрометное слово».

Воспоминаниям сына хочется верить безоговорочно. Он не славословит отца без меры, не наделяет его какими-то сверхъестественными качествами, хотя мог бы. А рисует отеческий образ как бы с натуры: какую одежду тот носил, что предпочитал в еде, какие игры ему нравились, как относился к деньгам, которые у него, несомненно, были в избытке.

Вот что Торегул пишет по поводу отцовского нрава, бытовых привычек и пристрастий: «Еще в детские годы мне запомнилось, что окружающие робко шутили с отцом. Хоть он и сидел, весело перебрасываясь шутками, но в какой-то момент мог рассердиться. Зная об этом, все аульчане, в том числе почтительные байбише, разговаривали с отцом и шутили, храня в душе опаску, что напоминало игру лошади с жеребцом.

…Вследствие того, что у казахов была своя манера распоряжаться временем, выработалась в степи одна привычка: человек, прибывший с каким-нибудь делом, сразу же по приезде не говорил о нем. Он переночует или пообедает, только перед самим отъездом излагает цели своего приезда. Мой отец был против такой привычки.

Он мирился с ней только тогда, когда издалека приезжал какой-нибудь очень уважаемый человек. А у других он сразу спрашивал об их деле, тут же решал вопрос и спокойно принимался за чтение книг или игры. При этом заявлял прибывшему: «Теперь можешь гостить». Если такой пришелец, придерживаясь обычной привычки, молчал, не отвечал на вопросы, как будто в рот набрал воды, потом отец слушал его нехотя и отчитывал: «Почему ты промолчал, когда я спрашивал?» Бывало так, что отец не выслушивал таких молчунов вообще. Он был доволен теми, кто о цели приезда говорил сразу. Люди нашего рода знали об этом и говорили обо всем при первом же вопросе».

В этих мемуарах Абай-отец предстает перед нами, как говорится, из плоти и крови. Он имел свои бытовые привычки, даже свои человеческие капризы.

«Спал отец мало. Обычно он ложился позже аульчан и вставал раньше их. Он садился перед сном на мягкую постель из стеганых одеял и подушек. Сидел без головного убора, в одной только рубашке, облокотившись на подушку или прижав ее к боку. Пил только рассыпчатый чай. Никогда я не видел, чтобы он пил чай без сахара. Ел немного. На утренний чай для него пекли оладьи, добавив в тесто яйца. Иногда жарили пирожки, одними только баурсаками он не завтракал. Чай пил из стакана. В горячем виде его не пил. Подождет, когда остынет, а потом выпьет сразу», – писал Торегул.

Есть воспоминания и про досуг Абая: «В играх, которыми увлекались казахи – шашки, карты – отец был одним из первых. Насколько я знаю, он особенно любил и азартно играл в тогызкумалак. Приезжали разные старики, мастера этой игры из рода Тобыкты, и гостили месяцами, пока не наиграются. Некоторым из этих стариков, тем, кто победнее, отец давал барана на мясо на зиму, дарил стригунка, бычка или даже лошадь.

У отца была страсть к хорошей лошади, к хваткой ловчей птице. На протяжении двух-трех лет он сильно увлекался охотой. Отбирал лучших стрелков-охотников, ловчих птиц и устраивал состязания. Каждого из своих детей он учил охоте с беркутом. Но это увлечение длилось недолго. Он постоянно менял своих птиц. Ему нравился взаимообмен. В нашем доме побывало около

250 беркутов».

По словам Торегула, его отец не заострял своего внимания на хозяйственных вопросах: «Во время поездок в город он сам никогда не покупал предметов домашнего обихода и не занимался продажей скота. Деньги не держал при себе и обычно не знал, сколько израсходовано и сколько осталось. Какая бы сумма ни оказалась у него, деньги всегда находились в кармане конюха. Если тот сообщит, что деньги кончились, отец не требовал отчета, а находил и давал новую сумму. В городе он не разрешал брать мясо у торговцев: обычно скот кололи дома, и мяса было в достатке».

Абай любил читать и слушать: «Вечерами у нас дома кто-нибудь постоянно рассказывал сказки, нередко сам отец. Когда рассказывал другой человек, отец слушал так, как будто слышал впервые. Только выслушав до конца, он вносил поправки. Можно сказать, что не было таких сказок, каких бы он не знал. Он говорил, что по сказкам можно судить о прошлом казахского народа: где казахи жили, как кочевали, кем были их соседи и соперники, чем предки занимались, какими обладали знаниями и ремеслами. Надо полагать, что в молодости отец прочел много персидских сказок и книг, таких как «Жамшит», «Кахарман». Я сам был свидетелем, как мой отец первым прочитал книгу «Тысяча и одна ночь» и впервые познакомил с ней аулы. Благодаря отцу в степи стали известны русские книги, в том числе произведения Пушкина».

Абай Кунанбаев был неординарным человеком с несомненным провидческим даром. Он много размышлял о будущем своего народа и это будущее логично связывал с достойным воспитанием подрастающего поколения. Это прослеживается и в «Словах назидания», и в его стихах:

В душу вглядись глубже, сам с собою побудь:

Я для тебя загадка, я и мой путь.

Знай, потомок, дорогу я для тебя стелил,

Против тысяч сражался – не обессудь!

И вот сейчас эти потомки рисуют Абая. Каким они его изобразят? Вряд ли играющим в шашки, верхом на коне или с беркутом на плече… Хотя кто знает, может, они увидят его так, как нам и не снилось. Увидят в неожиданном ракурсе своим зорким взглядом молодой и чистой души.

Елена Летягина