В середине ноября в Шымкенте в галерее современного искусства КЖВ состоялось открытие выставки алматинского художника Андрея Ноды. Если кто не знает, объясняю: КЖВ – это аббревиатура необычного слова «КофеЖивописьВино» и означает оно именно то, что вы слышите.

Здесь всегда можно увидеть прекрасную живопись, испить кофе и вина, пообщаться с представителями творческой элиты, да и просто с людьми, пришедшими в КВЖ

за впечатлениями и духовной пищей.

В пресс-релизе, с которым я предварительно ознакомилась, были перечислены регалии и достижения маститого гостя: «Участник крупнейших международных выставок, арт-ярмарок и аукционов. Только персональных выставок около тридцати. Его работы находятся в государственных музеях РК, в корпоративных и частных коллекциях Казахстана, США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Монако, Дании, Израиля, России». Согласитесь, это впечатляет. Событие обещало эмоциональную встряску и катарсис души.

ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРОМ

Личного знакомства с виновником торжества у нас не состоялось: он не смог приехать на открытие выставки по очень уважительным причинам. Но бывает, что работы художника могут о нем рассказать гораздо больше, чем краткий разговор с глазу на глаз.

Тем более что все необходимые разъяснения о сути и смысле творчества Андрея Ноды нам любезно согласилась дать его супруга Наталья Литвинова, которая и привезла в Шымкент около 60 его замечательных работ. Наталья, кстати, и сама интересный и самобытный художник, так что рассказать о творчестве мужа ей было не в тягость, что она и сделала с гордостью истинной мужней единомышленницы и соратницы по творческому труду.

Андрей Нода – человек, наделенный самыми разнообразными талантами, которому все художественные жанры по плечу. Он проявил себя в живописи, графике, фотографии, скульптуре, керамике и инсталляции. Кроме того, я узнала, что он снимался в кино, публиковал свои стихи и профессионально занимался классической борьбой.

Из слов друзей почерпнула сведения о том, что Андрей Нода – большой любитель музыки, причем очень разной – от благозвучной классики до самого рафинированного авангарда. К тому же, он страстно любит джаз с его свободной и причудливой импровизацией внутри строгого гармонического квадрата. Впрочем, и творчество его созвучно джазу, где у художника «квадратом» являются границы подрамника или холста, внутри которого он и творит вольную изобразительную импровизацию.

Не мог не заинтриговать и тот факт, что (как сказано в пресс-релизе) Андрей Павлович «живет и работает в собственной студии в ущелье реки Талгар близ Алматы». Это не придумано в целях напущения некоего романтического флера, а действительно реальный факт. «Рядом с нашим домом иногда гуляют фазаны, – подтвердила Наталья, – а город от нас так далек, что Андрей подолгу там не бывает».

А я подумала не без зависти: «В такой атмосфере и должен работать художник: вдали от людской суеты и городского шума, в состоянии полной творческой концентрации, когда вокруг только величественная природа и хрустально-звенящая тишина…»

Да ничуть не бывало! Андрей Нода в одном из интервью говорил на эту тему прозаически и без всякого пафоса: «Мне абсолютно все равно, где работать: или в Европе, или в Америке, или в степи, или в предгорьях… Я везде буду делать, что хочу и что чувствую, обстоятельства места на меня влияют мало. Даже никак не влияют». Это действительно так, если учитывать, что комфортные условия для работы у него появились далеко не сразу. Это сейчас есть просторная студия с видом на горы, а раньше, например, в Караганде, где мастерская походила на узкий коридорчик, он мог писать буквально на коленке…

Андрей Нода очень много работает. По словам друзей, о нем не стоит судить по первому впечатлению. Он может показаться остряком и балагуром, как говорят, душой компании, но, когда остается наедине с самим собой, он мыслит глубоко, неординарно… Иначе откуда рождаются его причудливо-иллюзорные миры, наверняка возникшие путем вдумчивой переработки всего увиденного, прочитанного, прослушанного и прочувствованного за все эти прожитые годы?

Чтобы закончить эту многословную церемонию знакомства с художником, просто необходимо рассказать некоторые вехи его биографии.

Родился он в 1962 году в Алма-Ате (так тогда назывался этот замечательный город). В 1988-м окончил Алматинский государственный театрально-художественный институт имени Т. Жургенова.

С 1988-го по 1998 год жил и работал в Караганде. В этот период он становится постоянным участником международных, зарубежных, всесоюзных и республиканских выставок и симпозиумов.

В течение года (1998-1999) работал в США по президентской программе. Член Союза художников Казахстана. Лауреат национальной премии «Тарлан-2023» в номинации «Изобразительное искусство».

В этой краткой биографии не упомянут еще один жизненный факт, возможно, имеющий значение только для нас, шымкентцев. Именно в нашем городе будущий живописец пошел в первый класс средней школы №20 им. Г. Титова и проучился в ней два года. Кстати говоря, его жена, художница Наталья Литвинова вообще наш местный кадр! Она до сих пор ностальгически вспоминает Чимкент 70-х годов с его буйной, пусть не очень ухоженной зеленью и тихим провинциальным уютом. Да, что ни говори, а Чимкент у всех, кто здесь когда-то жил, надолго врезается в память. А может, и навсегда.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

А теперь поговорим о самой выставке, как о явлении выдающегося культурологического масштаба. Хозяйка КЖВ Камила Турисбекова в своей вступительной речи сказала, что за творчеством Андрея Ноды она следила давно и сделать выставку его работ считает своей крупной жизненной удачей. А потом внимательно и ревниво следила за реакцией зрителей на представленное зрелище, какое редко где можно увидеть. Разве что в солидных галереях на родине и за рубежом.

Здесь просто нельзя не сказать, что у Камилы Турисбековой великолепный вкус и безошибочное чутье на подлинные таланты. В короткое время она из малоизвестного арт-кафе сотворила настоящий художественный салон с изысканным интерьером и камерной уютной атмосферой. Наталья Литвинова сразу же это отметила: «Я редко встречаю арт-пространство такого высокого уровня, где все продумано до мелочей». Но пойдем дальше…

Я еще толком не успела рассмотреть экспозицию, как с экрана услышала голос отсутствующего автора. В своем видеообращении Андрей Нода сказал нечто такое, что вообще не свойственно людям с творческими амбициями, а тем более добившимся такого однозначного мирового признания: «Вы не ищите в моих картинах какого-либо глубокого смысла. Его там нет. Там все просто и все рядом!»

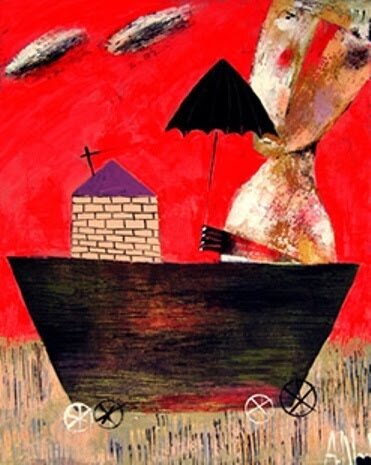

Не знаю, как другие, но я сразу ринулась искать этот глубинный смысл. И нашла его в собственных ощущениях какой-то новой ускользающей реальности. Перед нами развертывались фантасмагорические картины, в чем-то простыми по сюжету, но сложными по силе эмоционального воздействия.

Конечно же, я подступала с вопросами к знакомым художникам и коллегам: ну и как вам впечатления? Многие были так впечатлены, что не дали вразумительного ответа. Один сказал: «Ну-у-у, это так мощно…» Другой: «Это так необычно… Это такой свежак!»

Понятно, что эти оценочные отзывы никак не входят в лексикон искусствоведческой аналитики. Но что-то в этом есть. В картинах Андрея Ноды и мощь, и новизна, и свежесть, и полное ощущение того, что художник знает больше, чем говорит.

Здесь мне хочется процитировать настоящую аналитику, опубликованную в журнале ALTYN ART и принадлежащую перу искусствоведа Екатерины Резниковой.

Выбрала эту выдержку, потому что в ней нет никакой наукообразной зауми, все понятно даже не посвященным в таинства художественного ремесла: «Погружение в картины Ноды позволяют зрителю наблюдать таинственные метаморфозы, напоминая о странствии Алисы в Стране чудес, где дальше: «Все страньше и страньше! Все чудесатее и чудесатее!». Здесь происходят удивительные трансформации: лица гипертрофируются и вытягиваются, формы уплощаются, пространство сжимается и опрокидывается, а время останавливается. И вот мы уже оказываемся в парадоксальной Вселенной, населенной странными человечками, наполненной знаковыми обозначениями узнаваемых примет повседневности. Образы подсказывает сама жизнь, в которую художник пристально всматривается, вслушивается, пробует на вкус. Незамутненное детское восприятие передается через сознательное упрощение, примитивизацию образов: дом, человек, птица, рыба… В схематизме фигур – естественность и свобода размещения в пространстве, открытость миру и своим переменчивым чувствам. Они мечтательные и задумчивые, страстные и отстраненные, созерцающие окружение и погруженные в себя».

Мне лично нравится такая аналитика. Не знаю, согласен ли с ней автор. Из музыкальной литературы узнала про случай, когда один известный композитор-классик, прочитав о свой музыке аналитическую статью, очень сильно удивился и воскликнул: «Да? Неужели я все это сочинил?! Ну, теперь буду знать…»

Это я к тому, что мир художника непостижим и не подлежит детальной препарации. Его творчество теоретики всегда пытаются втиснуть в какие-то узкие рамки: жанровые, стилистические, философские… Андрей Нода, например, зачислен в анналы живописи как экспрессионист, а сам он (я читала) называет себя «цветовым реалистом». А разве не изобилует его живопись элементами кубизма или фовизма? Все в мире относительно…

На открытии выставки Камила Турисбекова сказала, что творчество Андрея Ноды наднационально, а может, вненационально и уж точно лишено признаков «сермяжной» местечковости. Думается, она права. У этого художника широкий «незамыленный» взгляд на мир, а значит, его творчество всегда найдет свою животворную неиссякаемую подпитку.

Елена ЛЕТЯГИНА