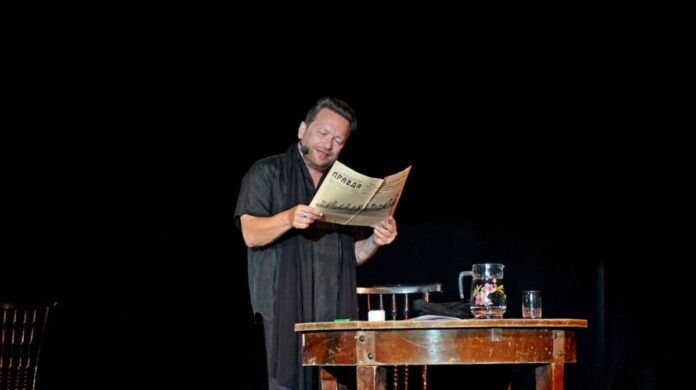

В Шымкенте с огромным успехом прошел показ моноспектакля известного телеведущего, режиссера, исполнителя поэзии классиков и современников Владимира Глазунова «АСАДОВ. Слепой поэт, который видел сердцем».

Полтора часа полного погружения в жизнь, судьбу и творчество Эдуарда Асадова, история которого – от самого рождения до последней минуты жизни – была преподнесена на сцене через стихи, а также истории, воспоминания, внутренний диалог. Проникновенное исполнение Глазунова пробирало до слез. Все время действия в зале стояла мертвая тишина –публика внимала и впитывала каждое слово.

Спектакль покорил шымкентскую публику, как до этого зрителей других городов в разных странах. Продолжающий свое шествие по городам и странам «АСАДОВ. Слепой поэт, который видел сердцем» уже становится легендарным. О том, что побудило Владимира Глазунова к его созданию, какие цели он ставил в этой постановке, в чем видит особенности и ценность поэзии Асадова – об этом и другом он рассказал в эксклюзивном интервью РАБАТу.

– Владимир, спектакль приурочен к 100-летию Асадова. Когда Вы начали его подготовку?

– В этом году. Столетие не было главным толчком, оно, скажем так, совпало. Признаюсь, что об этой юбилейной дате я узнал случайно. Просто до этого я не был сведущ в жизни и биографии Асадова, не очень копался в литературе. Вообще мне казалось, наверное, как и многим, что Асадов – это что-то такое, что было очень давно, в 60-70-е годы прошлого века, и вроде бы как уже ушел…

А, как выяснилось при подготовке к спектаклю, он ушел-то в XXI веке – в 2004 году. Это совсем недавно. Я понимаю, что 2004-й – это вроде бы было, как вчера. То есть он недавно был рядом с нами, ходил. Когда я приезжаю в разные регионы и города, мне многие говорят: он же у нас был не раз, мы приходили, слушали его концерт. То есть поэт застал тех зрителей, которым я сейчас рассказываю про него.

– Почему Вы обратились к творчеству Асадова?

– Не могу сказать, что Асадов был моим любимым поэтом когда-либо. Но, перечитывая его стихи, углубившись в его биографию, я увидел очень драматичную судьбу человека, которая достойна спектакля, фильма или даже сериала. Мне захотелось донести до зрителей его историю, в которой есть что показать и рассказать.

Это и героический поступок во время Великой Отечественной войны: битва под Севастополем, когда он принимает решение, которое вообще, может быть, не нужно было принимать для сохранения собственной жизни. Это и 12 сложнейших операций, многие из которых были без наркоза, несовместимые с жизнью ранения. Врачи делают невозможное – спасают его, но не могут вернуть ему зрение. И вот в 20 с небольшим лет мальчик лишается глаз. Потеряв зрение, он начинает, как мы понимаем по его же поэзии, видеть душой и сердцем, чувствовать, передавать такие нюансы, которые зрячий человек порой не замечает. Поэтому мы назвали наш спектакль «Слепой поэт, который видел сердцем».

– Если Асадов не был Вашим любимым поэтом, то что Вас подтолкнуло, вдохновило сделать спектакль о нем?

– Да, он не был любимым поэтом. Но и не был нелюбимым. В каком-то интервью меня недавно спросили: почему Асадов – плохой поэт? В интернете есть такие же высказывания. Во время спектаклей мы тоже об этом говорим. О том, что многие поэты того времени, когда ярко жил и ярко творил Асадов, а это были 1960-е годы, его не признавали.

Не признавали, потому что считали, что слишком примитивен слог, что слишком прост, слишком сентиментален, слишком наивен, такой вот поэт для девочек, блокнотиков и журнальчиков. Раньше ведь многие вели эти специальные анкетки, журнальчики, переписывали душещипательные стишки и т.д. Вот такого уровня поэтом, «поэтиком» называли Асадова.

Вообще поэты не очень дружили между собой. Когда попадается такая белая ворона в их окружении, тогда уже действительно возникает повод для разных насмешек и высказываний. В спектакле мы приводим фразу из стихотворения поэта Кедрова того времени: «У поэтов есть такой обычай – в круг сойдясь, оплевывать друг друга…»

Это происходило с Асадовым, его оплевывали больше всех. Евтушенко крайне негативно относился к Асадову. Издевался над ним, над его поклонницами, всегда критиковал его. Это все не могло не нанести отпечаток на всю читающую, здравомыслящую советскую или несоветскую публику. Мы все начинали задумываться: может, действительно так, может, это ни о чем, а там-то, у других, как высоко, как по-настоящему. А это, мол, примитивно: он пошел, собаку бросил, а собака бежала, а потом умерла – ох, как трогательно, тра-та-та («Стихи о рыжей дворняге» – прим. автора). Вот так многие к нему относились.

А на самом деле, мне кажется, очень много глубины во всей этой простоте. Сердца много, чистоты, чистосердечности какой-то, человечности. Мне хочется, чтобы люди поняли его и услышали. Вы сами видели на спектакле в Шымкенте, и это происходит во всех залах: зрители рукоплещут и плачут во время спектакля. То есть таким образом, мне кажется, люди очищаются через стихи. Сколько раз я слышал от зрителей: эти стихи трогают до глубины, заставляют рыдать, мы плакали, не могли сдержать эмоции, не могли слушать – все время ревели и т.д.

И ни разу я не слышал упрека от людей. Люди плачут и при этом благодарят. Видимо, это слезы, которые нам нужны. Они очищают, являются тем самым катарсисом, который есть в любом спектакле. И это нужно делать! В спектакле есть несколько веселых моментов: когда я печатаю на машинке, танцую с девочкой, рассказываю про лешего… Но в целом он писал о другом. Остановись, задумайся, услышь – вот о чем.

– То есть Вас не смущает, что Вы сделали спектакль о поэте, которого называли «женским», «девичьим»?

– Не смущает. Моя основная аудитория – женская. Я и до Асадова работал в основном для женщин. Так получилось. Не потому, что я поставил себе задачу – буду-ка работать для женщин. Такого не было. Я очень сентиментальный человек, лирик в душе, а женская душа ранимая, быстрее отзывается на истории, которые мне нравятся, в их числе и об Асадове. Так что меня это ни капли не смущает. Мне хочется доносить до зрителей светлую, чистую, духовную лирику.

– Какие цели как режиссер Вы поставили перед собой в этом спектакле?

– Цели и задачи были разные. Во-первых, мне хотелось, чтобы люди узнали об Асадове чуть больше, чем о «примитивном» поэте, узнали про его жизнь, характер, судьбу, перипетии, трения, прорыв. Борьбу, которую пришлось ему пережить, неудачную любовь, потерю зрения, сложные отношения с коллегами, сложные отношения с верой – он так и не был крещен.

Мне очень хотелось донести до людей, что этот поэт имел такой, если выражаться нынешним языком, большой бэкграунд за своей спиной, у него была интересная, тревожная, яркая и насыщенная жизнь. Потому что даже от тех, кто любил Асадова, кто переписывал его стихи, мне приходится слышать удручающие вопросы. Он был слепым? Да вы что! Он был армянином? Да вы что! Он разве умер не в 70-х? Да вы что! Я хочу, чтобы люди знали немножко больше.

Во-вторых, мне захотелось сделать спектакль об этом человеке. Я вложил в него душу, хотелось просто почувствовать себя, «повариться» в этой душе. Для меня это такое удовольствие, такой душевный подарок. Спектакль – одна из новых работ, основанных на поэзии, а я очень люблю и чту поэтическое слово.

И, в-третьих, все-таки хотелось заронить хотя бы на полтора часа кусочек абсолютно родниковой доброты и чистоты, очищения. Пусть это произошло ненадолго. Но, как говорил великий святой Серафим Саровский, капля море освящает. Мы заполняем залы очень небольшим количеством людей – нас посмотрит, условно говоря, какие-то ноль целых с какой-то десятой, а может, и сотой процента населения. Но все равно эта капля заронила чистоту и доброту. Пусть это будет!

– Вы выступаете в этом спектакле как автор сценария, режиссер и исполнитель. Получается, что практически полностью, помимо композитора, это Ваш спектакль?

– Это совместная работа. Мы работаем с Ольгой Константину – это мой давний друг, товарищ, она живет на Кипре. Мы вместе создавали сценарий и режиссировали спектакль. Что-то я писал, привносил, что-то – она. Вместе обсуждали, что-то убирали.

Спектакль же «молодой» – мы только начали его играть. Много гастролируем с ним. Были в разных городах России, странах бывшего Советского Союза. В Казахстане уже побывали с показами в Караганде, Алматы и Шымкенте, будем еще в нескольких городах. Впереди – гастроли в Финляндии, Германии, других странах. Мне очень хочется показать его большой зрительской аудитории.

Спектакль, конечно, будет еще развиваться, оттачиваться по тексту. Раньше он был больше по объему – мы его сократили. Я хотел бы, чтобы все вмещалось в полтора часа. Чтобы зритель сел, на одном дыхании посмотрел всю судьбу человека – от момента его рождения до конца, когда герой уходит и говорит папе, к которому он все время обращается на сцене: «Мы вновь встретимся в 2004 году».

– Когда Вы готовились к написанию сценария, опирались только на фактографические данные – биографию, стихи, письма, интервью и т.д. – или все-таки была какая-то доля импровизации?

– В любом спектакле, в любом фильме всегда есть художественный вымысел. Конечно, мы пытались базироваться исключительно на его биографии. Мы с Ольгой прочитали много интервью. Все фразы, дневниковые заметки на самом деле были взяты либо из каких-то высказываний Асадова журналистам, либо из его воспоминаний.

Ко мне однажды, кажется в Бишкеке, подошла женщина и заявила: вот Вы это выдумали, от себя добавили, он не мог сказать, что в закрытом и душном Советском союзе в 60-е была форточка в открытый свежий мир. Но ведь это было сказано в интервью Асадова, которое он давал известному журналисту Дмитрию Быкову, оно есть в интернете.

Ну зачем нам идеализировать советское прошлое?! Оно было прекрасным и в то же время разным. Были моменты, когда людям нелегко было жить, был дефицит, были закрыты границы, блат решал очень многое… И Асадов открыто об этом говорил. У него журналисты часто спрашивали: как Вы относитесь к советской власти, нет ли у Вас к ней претензий, что Вы думаете о развале Советского Союза? Он всегда отвечал одинаково: к советской власти у меня миллион претензий, а к Советскому Союзу никак не отношусь – я просто продолжаю в нем жить, оставаясь в сегодняшнем дне советским человеком. Так и я.

– Построив свой спектакль как исповедь, как письма сына к отцу, не вкладывали ли Вы какой-то свой, личный смысл? По крайней мере, мне так показалось.

– Да, Вы правы. Если говорить про художественный вымысел, то он есть именно здесь. Отец Асадова ушел, когда ему было шесть лет. Поскольку он нежно любил своего папу, весь спектакль выстраивается через диалог с отцом. Писать всю жизнь письма ребенка, будучи взрослым человеком, вспоминая папу, сложно. Но возможно. Я знаю такие случаи, когда люди привязываются к родителям в детстве и потом, не имея возможности с ними общаться полноценно, сохраняют с ними внутренний диалог.

Для меня в данном случае это, прежде всего, мой внутренний диалог с папой, поскольку папа в моей жизни всегда свято верил в меня больше, чем мама. Если мама говорила: куда ты рванешь из сибирского городка, кому ты там нужен, то папа – рви все, что можешь рвать, и рвись туда, куда хочешь рваться.

Мой папа ушел не так рано – я уже службу в армии закончил, мне было 20 лет. Но мне не хватает его по сей день. И эти внутренние диалоги, конечно, я с ним веду. Я захотел, чтобы на сцене была отдана дань моему отцу, прежде всего, всем отцам, которые ушли от детей очень рано. Поэтому я построил спектакль, чтобы сохранить внутренний диалог сына и отца, чтобы их встреча потом, пусть и образно, произошла в конце спектакля.

– Стихи какой тематики у Асадова Вам больше нравятся?

– О любви, конечно. Как правило, тему любви, которая раскрыта у поэта очень широко, любят зрители. Был большой «кусок» про Советский Союз, его сократили из-за необходимости что-то сократить. В спектакле есть немного стихов на военную тему, которая у Асадова тоже представлена широко. И тема отношения к детям – неимоверно трогательная.

Такое стихотворение, как «Берегите своих детей», не может не задеть любого родителя. В первую очередь, конечно, это трогает матерей, женскую аудиторию. Но и отцы тоже плачут в этот момент. Мужики приходят и говорят: вы прорвали мою броню. Они приходят и тоже понимают, что на самом деле жена не зря плачет. И это тоже отзывается в их сердцах, вызывает те же эмоции. Может быть, мужчина никогда в жизни не обратил бы внимания на эту литературу, но когда оказался на этом спектакле, он сидит и рыдает, как ребенок. Наверное, здесь деление на мужское и женское не самое правильное: если это настоящее, если это трогает любого человека.

Вообще считаю, что ограниченно говорить только о «женскости» поэзии Асадова. Диалог с отцом – это ведь всегда мужские разговоры. В то же время рассказ и возможность писать, сочинять, придумывать, будучи маленьким ребенком, обращаться к тому, чего уже давно нет, это некое ребячество, которое в нем сохранилось, детскость. И вот это все – и мужской диалог, и детскость, и женскость его стихов – лежит, как мне кажется, в основе асадовского творчества.

– При подготовке к этому спектаклю Вы изучили много литературы. Какое наблюдение сделали: учитывая скептическое отношение к Асадову, насколько он вообще в литературоведении изучен?

– Изучен по полной программе. Поскольку до сих пор сохранился некий стереотип, штамп, что это вроде как невысокая поэзия, поэтому его нет сегодня в школьной программе ни в России, ни в Казахстане. Но это не уменьшает его популярности сегодня, как это ни парадоксально.

Меня больше всего удивляет и радует, что на спектакли об Асадове приходит много молодежи. Мне казалось, что Асадов – это для 40-70+, кто переписывал от руки его стихи, в основном это взрослые женщины, которые были девчонками в годы его популярности. А когда вижу молодежь, прямо поражаюсь этим девочкам и мальчикам, которые подходят ко мне после показа и говорят: мы плакали, мы читаем, мы любим Асадова, он трогает! И что для них он поэт, несмотря ни на что. Что бы официальщина ни гласила, как бы ни «распоэчивала» его, Асадов – поэт. Поэт с большой буквы.

У известных поэтов того времени, даже таких как Окуджава, Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Казакова, ведь тоже не вся поэзия была высокая, что там греха таить. Если литературовед будет сидеть и анализировать их стихи, тоже найдется, за что зацепиться и что осудить. Так и у Асадова есть более высокая поэзия, которая, на мой взгляд, достойна серьезных тиражей и полных залов, и есть поэзия, скажем так, проходная. Возьмите песни какого-то исполнителя – ведь не всегда хитом становится произведение самого высокого качества.

– Как Вы думаете, как приходит к Асадову молодежь, если его не изучают ни в школах, ни в вузах?

– Каждый по-своему. В основном сейчас, как и ко многому, – через интернет. Сегодня ведь не бегают за книгами, как это было раньше, в советскую пору: сдавали макулатуру, чтобы какой-то том получить. Кстати, Асадов очень хорошо издавался тогда в отличие от многих, тех же поэтов-шестидесятников. Но и этих книг было не достать, поэтому его переписывали от руки.

Видимо, есть определенная литературная преемственность поколений. Родители, которые не имели возможности получать литературу, переписывали стихи от руки, могли поделиться этим с детьми. Или, наоборот, случайно увидели, что их ребенок читает Асадова, и говорят: а ведь я когда-то записывала его стихи в дневничок.

– Можете ли Вы кратко определить, что или кто для Вас сейчас Асадов?

– Проводник в мир чистоты и доброты, прежде всего. Проводник, который учит нас человечности и спустя 20 лет после своего ухода. Человек, который говорит о том, что главное не глаза и уши на лице и голове. Главное – то, что у тебя внутри. Поэтому мы рыдаем, чувствуем, поэтому его стихи не устаревают, они не привязаны ко времени, в котором он творил. Уверен, что пройдет еще 100 лет – и его будут так же почитать и любить.

Ему всегда было нелегко. Но он оставил цветы доброты, очень трогательные цветочки, которые пробивают асфальт. До сих пор сколько людей приходит, слушает и наслаждается его стихами! И для меня лично он – проводник в этот мир.

Он трогает огромное количество людей, в том числе молодых. О старшем поколении не говорю – оно выросло на его стихах. Самые ярые его литературные ненавистники все-таки соглашались, что поэзия может быть разной, в том числе доступной и понятной. Но многие поэты, «поэтища» не любили Асадова именно за это. Потому что, как они считали, слишком доступен, слишком понятен, даже слишком примитивен.

А мне кажется, что ничего страшного в этом примитивизме, никакой катастрофы и литературного преступления. Да, есть более изысканный слог. Да, может, он страдал каким-то графоманством. Но в целом простыми, доступными словами мог растопить черствые сердца. А если это черствое сердце какого-то преступника, например, значит, человек может отступиться от чего-то плохого, не совершить чего-то тяжкого в жизни.

А для кого-то, я уверен, он являлся вообще проводником в мир поэзии. Потому что через простое часто приходишь к сложному. Начинаешь открывать для себя Бродского, Мандельштама, Пастернака и т.д. – более сложную поэзию. А начинается все с «мама мыла раму». Пусть он станет для кого-то началом, а для кого-то пусть будет просто носителем чистоты и нравственности.

О СПЕКТАКЛЕ

В этом году отмечается столетие Эдуарда Асадова, самого известного поэта самой большой страны. Моноспектакль «АСАДОВ. Слепой поэт, который видел сердцем» – это история о драматичной судьбе поэта сквозь призму исторических и литературных событий, о том, что помогало выстоять, быть бесстрашным и честным в самых трагических обстоятельствах жизни. И, конечно, о безграничной любви, которая способна удержать человека на самом краю, спасти и дать новую цель в жизни.

Владимир Анатольевич Глазунов – российский телеведущий, продюсер, режиссер, актер театра и кино, педагог.

Получил известность как ведущий программы «Рожденные в СССР» на канале «Ностальгия». Провел более 4000 прямых эфиров с самыми яркими артистами, поэтами, политиками, писателями, художниками, спортсменами, музыкантами.

Несколько лет выступает в качестве чтеца современной поэзии, сегодня его называют одним из лучших. В СМИ пишут, что благодаря ему возрожден этот жанр.

За продвижение творчества современных поэтов Владимир Глазунов награжден дипломом победителя I Всероссийской премии искусств «Созидающий мир» в номинации «За вклад в литературу».

Лаура Копжасарова