«Пассажирами» этого аллегорического поезда на сей раз является семья Ниязовых, которая жила в Шымкенте с конца 70-х по 2000-е годы. Семья была творческой, собственно, такой и осталась.

Сейчас они живут в Татарстане в Казани, но воспоминания о городе, где они были так молоды и дерзновенны, не оставляют их до сих пор. Впрочем, все по порядку…

Профессия – работник культуры

Глава семьи Мухамат Ниязов родился в Джамбуле, сейчас он называется Тараз. Уже с детства он чувствовал в себе необычайную тягу к творчеству, в каком бы виде она ни выражалась. Он прекрасно пел, научился играть на баяне, поэтому не случайно, что первым учебным заведением после школы стало культурно-просветительное училище, в котором давали базовое среднее специальное образование.

После его окончания Мухамат какое-то время проработал методистом в областном доме творчества. Но это было не то, к чему стремилась его душа. Методист – это все-таки работа статичная, а ему всегда хотелось напрямую работать с людьми, выносить свои таланты на широкую публику, видеть в их глазах поддержку и одобрение…

Так и случилось. После службы в армии М. Ниязов поступил в Чимкентский педагогический институт культуры им. Аль-Фараби. Он стал одним из участников оркестра народных инструментов, где играл на альтовой домре (не путать с домброй).

В институте Мухамат научился играть и на других инструментах, в том числе на ударных и клавишных, словом, стал, как говорится, музыкантом широкого профиля.

Замечу, что Чимкентский пединститут культуры того времени был высшим учебным заведением довольно широкого профессионального диапазона.

Наряду с другими специальностями, там существовал ведущий факультет – «Культурно-просветительная работа», который давал возможность творческим людям получить высшее образование, не отвлекаясь от основной работы в различных областях культуры и искусства. В его стенах растили будущих организаторов, сценаристов, режиссеров больших культурно-массовых мероприятий, руководителей разных звеньев управления в отделах и департаментах культуры, авторов и разработчиков учебно-методической литературы. В этом вузе зачастую учились уже определившиеся в профессии артисты и музыканты, такие, например, как народная артистка Казахстана Нагима Ескалиева.

Это совсем не значит, что студенты там только совершенствовали свои уже приобретенные навыки, ничего взамен не получая. Слово «педагогический» в названии института было очень важной смысловой компонентой. Например, среди преподаваемых предметов были психология, педагогика, даже ораторское искусство и основы журналистики. Там закладывалась крепкая гуманитарная база, которая позволяла своим «птенцам» расправить творческие «крылья» и лететь вперед…

Вот и Мухамат, окончив институт на «отлично», вышел оттуда крепким знающим специалистом, обладающим недюжинными организаторскими способностями. Будучи студентом, он сумел создать вокально-инструментальный ансамбль «Ромашка» при ГПТУ-123, а потом – на библиотечном факультете, хлебзаводе, поскольку ВИА в те времена пользовались необычайной популярностью. Здесь ему пригодились те крепкие организаторские навыки, которые он наработал за время учебы и, конечно, приобрел благодаря личному практическому опыту.

Четыре года после института Мухамат Ниязов работал в системе профтехобразования руководителем вокально-инструментального ансамбля, который пользовался в городе неизменным успехом и не раз занимал на различных конкурсах первые места. И все вроде бы наладилось, появилась семья, устоялся быт, но хотелось чего-то нового, хотелось развиваться дальше…

В 1977 году бывшего студента Мухамата Ниязова пригласили на работу в тот же пединститут культуры преподавателем на кафедру «Культурно-просветительная работа». Через три года он уехал на двухгодичную стажировку в Ленинградский государственный институт культуры им. Н. Крупской, а после нее поступил в аспирантуру ЛГИК.

В Чимкент он вернулся крепким специалистом своего дела. Занимал в институте должность заместителя декана по воспитательной работе. Но к тому времени его уже заинтересовала другая жизненная тема, с которой он не сходил до самого отъезда из Шымкента.

Во благо соплеменникам

В конце 80-х годов прошлого века, с началом перестройки, в умах властных структур и передовой интеллигенции стала созревать смелая и конструктивная мысль: а почему бы в нашем многонациональном городе не создать что-то вроде этнических культурных объединений, где каждый народ мог бы публично демонстрировать национальные особенности своей культуры – в песнях, танцах, традиционных обрядах, народно-прикладном искусстве и т.д.

К тому же такие общественные объединения могут оказывать своим сородичам существенную моральную поддержку в условиях крепчающего «дикого рынка», который быстро пришел на смену налаженной плановой экономике. Так на свет появился славянский, греческий, чечено-ингушский, немецкий, корейский, уйгурский этнокультурные центры. Даже польский, по-моему, был.

А в 1990 году был открыт областной общественный татаро-башкирский культурный центр, у истоков которого стояли довольно известные люди Шымкента. И одним из них был Мухамат Гаптылхакович Ниязов, возглавлявший в то время клуб татарской культуры. Он и раньше работал с татарской диаспорой, которая насчитывала в городе 16 тысяч человек! Но теперь для этой объединительной и просветительской работы открылись более широкие горизонты и возможности.

За короткий срок при прямом участии М. Ниязова были созданы фольклорный ансамбль «Дуслык нурлары», ансамбль «Идель», детский коллектив «Умырзая», которые стали заметным явлением культурной жизни Шымкента. С ними же он успешно гастролировал по городам Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Зачастую сам являлся инициатором, руководителем, автором и режиссером многих творческих проектов.

Это была самая настоящая познавательно-просветительная работа, направленная на сохранение татарской культуры. Ее цель была – не потерять собственной национальной идентичности в условиях полиязычной среды.

Нередко он приезжал в родной Джамбул с музыкальными подарками и сумел так всколыхнуть татарское сообщество, что вскоре там создали свой культурный центр. То же самое случилось и в Арыси.

Это были времена напряженной и насыщенной событиями жизни, просто не понятно, как он много всего успевал. Кроме преподавательской работы в институте, выступлений на городских и областных мероприятиях, Мухамат Ниязов был еще главным редактором татарской газеты «Чишма-Родник». На этом поприще его деятельно поддерживали известные журналисты Юрий Кирюхин из газеты «Южный Казахстан» и Фарида Шарафутдинова («Панорама Шымкента»).

Конечно, здесь невозможно не упомянуть о традиционных татарских Сабантуях, которые становились праздниками для всех горожан. Эти массовые народные гуляния заражали безудержным весельем и радостью бытия.

Как-то раз на Международный сабантуй, который проходил в парке Абая, пришел областной аким Заутбек Турисбеков и в своем выступлении сказал примерно так: «Вот вы зря, татары, приписываете этот праздник только себе. Посмотрите вокруг: сколько людей разных национальностей пришли сюда отдохнуть сердцем и душой. Вы сделали его праздником для всех!»

Это были тяжелые для всех 90-е годы. Если кто помнит, были постоянные перебои со светом, газом, теплоснабжением, зарплатами, пенсиями, работой, продуктами, да мало ли с чем еще… А вот такие яркие события наперекор всему вселяли в людей оптимизм и надежду на лучшие счастливые времена.

Семья единомышленников

«Нам, организаторам и активистам центра, тоже было нелегко, – вспоминает Мухамат Гаптылхакович. – Это была общественная организация, существовавшая на собственные средства. Каждый вносил свою лепту как мог. Одни помогали транспортом, другие – костюмами, третьи – продуктами, иные – деньгами. Но все работали в одной связке и понимали: чем мы занимаемся, очень нужно людям.

Хочу поименно назвать своих друзей, единомышленников, активистов центра, без которых дело вообще бы не сдвинулось с места. Ядро татаро-башкирского центра составляли Рафис Петров, Рамиль Ильясов, Мажит Бараисов и Мударис Шахмуратов. Позже активно включились Валиахмет Мавлютин, Асия Аюпова, Рейнад Габдулин, Абдулла Бытыршин и Саима Акбердиева. Во всем нас постоянно поддерживал Фарит Акбердиев, представитель властных структур. Заранее прошу прощения у тех, кого не назвал по давности времен, но я всем им благодарен до сих пор!»

Все это время рука об руку с ним шла по жизни верная жена и соратник по работе Наиля Рахимовна Ниязова. Она училась на факультете хорового дирижирования в институте культуры. Это она вместе с мужем стояла у истоков создания детского ансамбля «Умырзая» («Подснежник») в 1995 году при татаро-башкирском центре.

Эти ребята были истинным украшением всех городских, областных и выездных концертов. Многие из них и дальше пошли по музыкальной и творческой стезе. Кстати, даже переехав в Татарстан (сначала это был город Набережные Челны), она вновь создала детский коллектив под таким же названием. В этом году ансамблю «Умырзая», рожденному в Шымкенте, исполняется уже 30 лет!

Совершенно не удивительно, что у таких даровитых родителей выросли необыкновенно талантливые дети: сын Галиэль и дочь Румия. Если рассказывать обо всех их успехах и достижениях, то потребуется отдельная статья.

Скажу лишь, что Галиэль Ниязов – прекрасный баянист, композитор, руководитель оркестра татарских народных инструментов, артист государственной филармонии Республики Татарстан. Его песни звучат на радио и ТВ, он сам освоил 14 музыкальных инструментов, гастролировал на Родине и за рубежом.

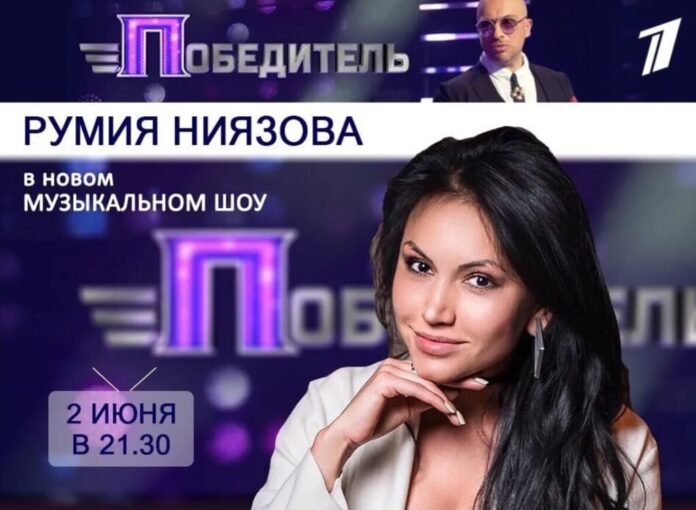

А Румия Ниязова стала великолепной певицей: достаточно сказать, что она была участницей проекта «Голос», а недавно покорила далекие Филиппины! Островитяне, думаю, впервые услышали татарские песни и были этим по-настоящему впечатлены. Кроме того, Румия снималась в кино, работала телеведущей на ТВ, а сейчас – актриса театра ЛДМ в Санкт-Петербурге. Но всегда она умела проявить себя как яркую и неординарную личность.

Сейчас семья Ниязовых живет в Казани. Они и там добились известности, признания, уважения и благополучия, благодаря своему трудолюбию и страстному желанию нести в этот мир гармонию, радость и добро…

Елена Летягина